Замечательные явления на границе между телами |

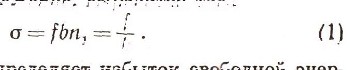

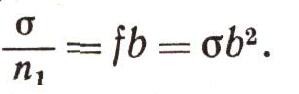

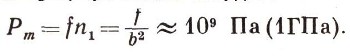

Поверхностная энергияПопробуем увеличить площадь поверхности тела, сохранив его объем. Растянем, например, пленку жидкости. Упругого растяжения, как у резины, не произойдет, расстояние между молекулами не увеличится. Просто все новые и новые молекулы будут переходить из объема жидкости на ее поверхность, образуя поверхностный слой толщиной в молекулу — мономолекулярный слой. Представим себе молекулы плотно упакованными в поверхностном слое в виде одинаковых кубиков. Размер молекулы, т. е. ребро кубика (Ь), составляет около 0,3—0,5 нм (нанометра). Следовательно, площадь, занятая молекулой (b2), ~0,1—0,25 нм2, а число молекул на 1 м2 слоя (п1 = 1/b2) — около 1019. На каждую молекулу слоя действует сила f, направленная внутрь жидкости, и, чтобы вывести молекулу на поверхность, надо затратить работу, приблизительно равную произведению силы f на путь b. Работа, которая затрачена на образование единицы площади (например, 1 м2) поверхностного слоя, или поверхностное натяжение, выразится так:  Эта величина определяет избыток свободной энергии, сосредоточенный в каждой единице площади — в квадратном метре или квадратном сантиметре слоя на границе двух любых тел. Эта энергия называется свободной, потому что ее можно использовать для совершения механической работы; подобную же энергию приобретает груз, поднятый на определенную высоту. Так активируются молекулы-пограничники. Поверхностное натяжение иначе можно назвать удельной свободной поверхностной энергией. Его можно рассматривать как энергию активации всех п1 молекул в единице площади (1 м2) слоя. На одну молекулу эта энергия составляет  Если площадь поверхности тела S м2, то свободная поверхностная энергия равна сигма*S. У дисперсных тел с сильно развитой поверхностью эта энергия может быть очень велика. Сравним измеренные значения о в мДж/м2 (мил-лиджоулях на квадратный метр) при 20° С на поверхностях раздела некоторых жидкостей с собственным паром. У углеводорода гептана С7Н16 сигма=20, у воды сигма=73, у ртути сигма = 480 мДж/м2. Недаром насыщенные (предельные) углеводороды называют парафинами (в переводе с латинского — «обладающие малым сродством»). И силы сцепления между их молекулами весьма малы. Однако наименьшими межмолекулярными силами обладают перфорированные углеводороды, у которых все атомы водорода в молекулах заменены атомами фтора: С7F16 вместо C7H16 Тогда о становится наименьшим: сигма = 10. Для большинства металлов о вблизи точки плавления лежит между 500 и 2000 мДж/м2. У малолетучих тел поверхностное натяжение на границе с воздухом характеризует молекулярные силы сцепления. Из уравнения (1) f = сигма*b, считая сигма = 500 мДж/м2, a b=4*10-10 м, находим f=0,2*10-9 Н. Эта сила очень мала — она соответствует весу около двух стотысячных долей миллиграмма! Но помножьте ее на все число молекул п1 — и вы получите идеальную, т. е. наибольшую, прочность твердого тела на разрыв:  Стержень из такого материала площадью сечения 1 см2 выдержит

груз весом 100 кН (килоньютонов).

|

|