- Главная

- Авиация и космонавтика

- Административное право

- Акционерное право

- Английский

- Антикризисный менеджмент

- Биографии

- Автомобильное хозяйство

- Автотранспорт

- Культура и искусство

- Маркетинг

- Международное публичное право

- Международное частное право

- Международные отношения

- Менеджмент

- Металлургия

- Муниципальное право

- Налогообложение

- Оккультизм и уфология

- Педагогика

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Психология

- Радиоэлектроника

- Риторика

- Социология

- Статистика

- Страхование

- Строительство

- Схемотехника

- Таможенная система

- Теория государства и права

- Теория организации

- Теплотехника

- Технологии

- Товароведение

- Транспорт

- Трудовое право

- Туризм

- Уголовное право и процесс

- Управление

- Сочинения по литературе и русскому языку

- Другое

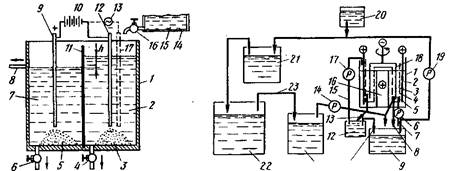

Контрольная работа: Извлечение серебра из отработанных фотографических растворовКонтрольная работа: Извлечение серебра из отработанных фотографических растворовВВЕДЕНИЕ В процессе фиксации фотографической пленки для удаления невосстановившегося серебра с пленки применяют тиосульфат натрия или аналогичные реактивы, например тиосульфат калия, тиосульфат аммония или их смеси. Удаляемое серебро накапливается в растворе, а также и в воде, используемой для последующего промывания пленки. Необходимость извлечения серебра из фотографических растворов обусловливается рядом причин. Прежде всего, выделяемое серебро не только само по себе является ценным продуктом, но и позволяет экономить природные ресурсы. 1. ИЗВЛЕЧЕНИЕ СЕРЕБРА ИЗ ОТРАБОТАННЫХ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ В процессе фиксации фотографической пленки для удаления невосстановившегося серебра с пленки применяют тиосульфат натрия или аналогичные реактивы, например тиосульфат калия, тиосульфат аммония или их смеси. Удаляемое серебро накапливается в растворе, а также и в воде, используемой для последующего промывания пленки. Необходимость извлечения серебра из фотографических растворов обусловливается рядом причин. Прежде всего, выделяемое серебро не только само по себе является ценным продуктом, но и позволяет экономить природные ресурсы. Ежегодно только 65 % общего количества серебра, используемого промышленностью, добывается в рудниках. Остальное количество серебра поступает из других источников, в том числе извлекается из промышленных отходов. По оценкам фотографическая промышленность потребляет 1/3 всего промышленного потребления серебра. Таким образом, извлечение серебра из отходов фотографической промышленности имеет большое значение для экономии серебра. Оценка также показывает, что на фотообработку, производство рентгенограмм и в полиграфической промышленности только в США в течение года расходуется ~2000 т серебра. Можно предположить, что половина этого количества остается в фотографической пленке или бумаге. В таком случае 1000 т серебра растворяются в фотографических растворах и должны быть извлечены оттуда. Второй очень важной причиной для извлечения серебра из фотографических отходов является тот факт, что серебро загрязняет водоемы, а его соли оказывают очень значительный отрицательный эффект на организм человека. Известны различные процессы для выделения серебра из отработанных фиксирующих фотографических растворов. Некоторые из этих способов не находят применения в практике вследствие их низкой экономичности. Недостатком других способов является малая степень извлечения серебра, не превышающая 90 %. Вследствие этого в США потери серебра достигают ~ 100 т в год. Если учесть, что присутствие в воде 0,05 ррт серебра делает ее не пригодной для питья, становится очевидным, к какому значительному загрязнению окружающей среды приводят упомянутые потери серебра. Имеется еще ряд процессов, которые не нашли практического применения, поскольку они требуют очень высоких начальных инвестиций, либо связаны с высокой стоимостью производства или их малой производительностью. Кроме того, упомянутые методы извлечения серебра не обеспечивают эффективного разрушения сернистых соединений, содержащихся в фиксирующем растворе. Эти соединения оказывают отрицательное влияние на окружающую среду, поскольку в процессе их медленного окисления они поглощают кислород, а при определенных условиях подвергаются химическим превращениям с образованием плохо пахнущих и опасных соединений. Таким образом, учитывая, что в фиксирующих растворах содержится по меньшей мере 1000 т серебра, в них должно содержаться эквивалентное количество сернистых соединений, которые при сбросе без дополнительной обработки, загрязняют окружающую среду. Устройство представляет собой электролизер, работающий в прерывистом режиме, предназначенный для извлечения серебра из отработанных фотографических отбеливающефиксирующих растворов. Катодная часть и раствор автоматически отделяются друг от друга в момент выключения тока. Буферный резервуар, находящийся над электролизером, из которого в ходе процесса раствор непрерывно подается насосом с расходомером в электролизер, снабжен нижним датчиком-уровнемером, который включает электролизер и подачу сырья и включает насос, который перекачивает раствор из электролизера обратно в буферный резервуар. Выключение этого насоса производится с помощью нижнего датчика-уровнемера, имеющегося в электролизере. При этом одновременно включается (от верхнего датчика буферного резервуара) наполняющий насос, подающий раствор в электролизер, а также сам электролизер. Наполняющий насос выключается верхним датчиком-уровнемером электролизера. Слив раствора из катодной части происходит автоматически. Раствор автоматически выводится с помощью сифона в электролизер и происходит автоматическое включение постоянного тока между катодом и анодом на определенный заданный промежуток времени; при прохождении тока серебро высаживается на катоде. Электролизер снабжен магнитной мешалкой, которая также приводится в действие автоматически. Серебро из фотографических растворов выделяют путем электролиза. Раствор, например отработанный фиксаж, подается в мерный резервуар, где накапливается до достижения определенного объема. После этого он автоматически, с помощью сифона с триггерным устройством, подается в электролизер большего объема, чем объем мерного резервуара. Одновременно автоматически включается постоянный ток между катодом и анодом и происходит высаживание серебра на катоде. Раствор в ходе электролиза перемешивается мешалкой, предпочтительно магнитной, что позволяет достигать максимальной степени выделения серебра. При подкислении происходит осаждение серебра, связанного с желатином и соединений серебра; выпадение осадка происходит в отстойнике. Жидкость сливают с осадка, нейтрализуют и сбрасывают в канализацию. Осадок удаляют из резервуара и выделяют из него серебро, например путем сжигания. Процесс можно проводить как в периодическом, так и в непрерывном режиме. На рис. 4 представлена схема периодического варианта этого процесса. Сточные промывные воды процесса производства фотографической эмульсии или желатиновая фотографическая эмульсия, снятая с отработанной пленки, подвергается обработке протеолитическими энзимами в реакторе 6, содержащем 9,5 м3 жидкости. В жидкость подают водяной пар до тех пор, пока ее температура ие достигнет 50 °С. Затем устанавливают величину рН раствора ~8, добавляя водный раствор щелочи, например КОН или NaOH. Добавляют ~5 ррт (по массе) протеолитического энзима и смесь вываривают ~30 мин при 50°С. Обработка является особенно эффективной при использовании энзимов, активных в щелочной среде, например Биопразы. Можно использовать различные протеолитические энзимы. В каждом случае необходимо устанавливать величину рН среды, оптимальную для данного энзима. Величину рН реакционной смеси, содержащей Биопразу и находящейся в реакторе 6, снижают до 4,2, например до 2,5-4,2, предпочтительно до 3,5, Добавляя кислоту, например 98 % серную кислоту в количестве 0,5-1 л на 9,5 м жидкости. При добавлении кислоты содержимое реактора непрерывно перемешивается с помощью насоса. Через I мин образуется мелкий осадок; в результате коалесценции размеры хлопьев осадка постепенно увеличиваются. Время осаждения составляет ~10 мин; затем содержимое реактора перекачивается насосом в отстойник 7 емкостью 50%. Полный цикл обработки материала в реакторе продолжается ~1,5 ч. Можно использовать несколько реакторов и отстойников - как последовательно, так и попеременно. При осуществлении данного процесса седиментация происходит довольно быстро. После отстаивания в течение 4 ч остаточное содержание серебра в жидкости над осадком редко превышает 4 ррт, после отстаивания в течение ночи оно обычно <2 ррт, а в ряде случаев серебра в растворе настолько мало, что оно не поддается определению. Жидкость декантируют с осадка и сбрасывают в канализацию, предварительно доводя величину его рН до ~7 путем добавления водных растворов щелочи, например КОН или NaOH. Последнюю операцию, требуемую правилами по охране окружающей среды, проводят в реакторе 10 с капельной подачей реагентов. Как правило, раствор, сбрасываемый в канализацию содержит ~0,2 % желатина, 0,1 % солей и <1 ррт серебра. Влажный осадок выводится из нижней части отстойника 7 (а также из реактора 6, если он там присутствует) в отстойник после того, как осадок накопился в достаточном количестве. Затем влажный осадок инжектируют в камеру прокаливания для выделения серебра. Твердая часть осадка, подаваемого на прокаливание, содержит 33 % серебра, в виде металла или галогенида, и ~60 % желатина. Отходы эмульсии, удаленные с использованной пленки, могут быть смешаны со сточными промывными водами в реакторе 6 в любых желаемых соотношениях, например 100 частей (объемн.) эмульсии добавляют к 2000 частей жидкости, находящейся в реакторе. Установку величины рН в реакторе 6 в начале процесса можно проводить, добавляя 46 % водный раствор гидроксида натрия. Нейтрализацию стоков в реакторе 10 можно проводить с помощью 35 % водного раствора гидроксида натрия, разбавленного водой в объемном отношении 3:1. На каждую загрузку жидкости в 9,5 м3 в реакторе 6 добавляют 1-2 л щелочи, а на 50 м3 жидкости, сбрасываемой в канализацию ~ 3 л щелочи. Количество энзима, добавляемого к сточным промывным водам, составляет 5-10 ррт в том случае, когда к 20 частям сточных вод добавлена 1 часть эмульсии. Предпочтительными условиями являются температура 48-52°С и величина рН = 7,0-!-10,6. Объем, осадка может составлять 1/200 от объема исходных сточных вод. Ниже приводится конкретный пример осуществления данного процесса. В реактор 6 заливают 9,5 м3 сточных промывных вод процесса производства фотографической эмульсии с содержанием серебра 130 ррт и подают водяной пар до достижения температуры 50 °С. Затем добавляют 46% раствор гидроокиси натрия до величины рН = 8, после чего вводят 5 ррт водного раствора Биопразы PN-10 и проводят вываривание в течение 15 мин. Далее в реактор добавляют 98 % серную кислоту до тех пор пока при величине рН = 3,5 не достигается изоэлектрическая точка и через г» 1 мин начинается выпадение мелких частиц осадка. Через 10 мин содержимое реактора перекачивают в отстойник 7. Через 24 ч содержание серебра в жидкости над осадком составляет -<1 ррт. Жидкость перекачивают в резервуар 10, где ее нейтрализуют водным раствором NaOH до величины рН = 7 и направляют в сток. Осадок на дне резервуара 7 содержит, в пересчете на сухое вещество, 23 % Ag (в виде металла и галогенида) и 60% желатина. Его перекачивают в отстойник 11, откуда подают в камеру для прокаливания, где происходит испарение воды и образуется зола, содержащая серебро. Усовершенствованный процесс, обеспечивающий 100 %-ное извлечение серебра, содержащегося в фотографических фиксирующих растворах. Способ является довольно простым и позволяет также удалять из раствора элементарную серу в количествах, эквивалентных количеству извлеченного серебра. Таким образом, удается не только извлекать дополнительное количество серебра, которое не могло быть выделено с помощью известных ранее методов, а также удалять из раствора элементарную серу. В результате этого достигается Дополнительный экономический эффект и ликвидируется вредное воздействие на окружающую среду, поскольку серебро является ядовитым, а соединения серы, окисляясь, приводят к поглощению кислорода. Усовершенствованный процесс включает стадии обработки фиксирующего фотографического раствора в электролизере, имеющем анодное и катодное отделения, разделенные диафрагмой с размером пор 1-500 мкм при пропускании постоянного тока с катодной плотностью тока 0,011-55 А/м2. При этом на катоде осаждается оксид серебра, а иа аноде - эквивалентное количество элементарной серы. Предпочтительная температура проведения процесса 20-60 °С. Процесс электролиза может производиться в проточном режиме путем создания гидравлического напора между отделениями, обеспечивающего прохождение через диафрагму. В этом случае необходимо минимизировать количества фиксирующего фотографического раствора, подаваемого в электролизер, для того, чтобы предотвратить окисление серы и образование газообразного БОг. На рис. 5 приведена схема аппарата для осуществления этого процесса. Аппарат состоит из электролизера / с катодным отделением 2, отделенным от анодного отделения 7 проницаемой диафрагмой И. Сосуд / предпочтительно изготавливать из инертного изолирующего материала, например из стекла, пластмассы или керамики. В резервуаре 14 хранится отработанный фиксирующий фотографический раствор 15, откуда он подается в катодное отделение 2 при открывании вентиля 16. Отработанный фиксирующий раствор содержит ионы натрия, аммония, тиосульфата, серебра и бромида. После того как электролизер 1 заполняют отработанным фиксирующим фотографическим раствором, например тиосульфатом натрия, аммония или калия или их смесью, к аноду 9 и катоду 12 подается постоянный электрический ток. В результате электролиза в катодном отделении 2 осаждается оксид серебра 3, а в анодном отделении 7-эквивалентное количество элементарной серы 5. При проведении процесса в периодическом режиме предпочтительно загружать фиксирующий раствор в катодное отделение, а в анодное отделение заливать воду. Однако и в этом случае в оба отделения можно загружать фиксирующий раствор; но следует учитывать, что при этом может происходить образование нежелательных побочных продуктов, таких как SOa или Ag2S в анодном отделении. После удаления желаемого количества серебра в виде оксида серебра из раствора (предпочтительно 100 %-ное выделение) открывают вентиль 4 для слива жидкости из катодного отделения и вентиль 6 - для слива из анодного отделения. Осадки S и AgO отделяют от раствора путем фильтрования или другим способом; отделенные растворы отбрасывают. Затем открывают вентиль 16 и из резервуара 14 в электролизер / подают новую порцию фиксирующего раствора. Таким образом, происходит извлечение серебра по периодическому процессу. В периодическом процессе гидравлический напор h между отделениями электролизера отсутствует и слив из трубки 8 не происходит. В таком варианте процесса существует возможность, что при использовании недостаточно разбавленного раствора из него будет происходить выделение SOa, либо могут образовываться другие нежелательные побочные продукты. Предпочтительно проводить процесс в электролизере 10 в проточном режиме при такой скорости подачи раствора, которая обеспечивает 100%-ное извлечение серебра, содержащегося в фиксирующем растворе, в виде оксида серебра. При работе в непрерывном проточном режиме вентиль 16 открывают настолько, чтобы обеспечить требуемую скорость подачи раствора в анодное либо в катодное отделение. При наличии достаточного гидравлического напора на диафрагме 11 раствор будет проникать через нее в другое отделение с желаемой скоростью; после обработки раствор выводят из аппарата по сливной трубке 8. На приведенной схеме показан предпочтительный вариант, при котором обрабатываемый раствор подается в катодное отделение. Можно также подавать раствор в анодное отделение и выводить обработанный раствор из катодного отделения (с соответствующей заменой трубопроводов для подачи и слива раствора). Необходимо также иметь в виду, что между центральным отделением и наружными отделениями существует гидравлический напор А. Эффективность процесса в описанном электролизере может быть увеличена за счет введения в катодное отделение дополнительного электрода 17 и пропускания переменного тока между электродами 12 и 17, как показано на схеме. В результате этого повышается степень извлечения серебра. Постоянный ток на электроды 9 к 12 подается от батареи 10, а переменный ток на электроды 17 и 12 от источника тока 13. Источники постоянного и переменного тока электрически изолированы Друг от друга. Частота переменного тока может составлять 1-800 Гц, предпочтительно 10-120 Гц при наиболее предпочтительном для практических целей значении 60 Гц. Плотность Переменного тока может составлять 1,1-215 А/м4, предпочтительно 11-110 А/м2 н особенно предпочтительно 32-81 А/ма. Для осуществления способа на электроды подают переменный ток с частотой 0,5-800 Гц при плотности тока 11-215 А/м2, в результате чего на электродах, погруженных в раствор происходит выделение AgO. Электролиз можно проводить и при плотностях тока более 215 А/м2, однако в этом случае будет также происходить и разложение раствора, препятствующее его повторному использованию. Этот метод может быть использован также и для извлечения серебра в виде AgO из других растворов.

Рис. 1 Процесс проводят в электролизере, имеющем анодное и катодное отделения, разделенные диафрагмой. Выделение серебра из отработанного фиксирующего раствора происходит в катодном отделении, а в анодное отделение заливают отработанный или свежий фиксирующий раствор, либо раствор уже подвергнутый электролизу. На рис. 1 представлена схема аппарата для осуществления этого процесса. Электролизер состоит из катодного отделения 3, анодного отделения 5, катода 18, анода 2 и диафрагмы, отделяющей катодное отделение 3 от анодного отделения 5. Отработанный фиксирующий раствор перекачивают из резервуара 24 в циркуляционный резервуар 9 с помощью насосов 14 (необходимо отметить, что линия, идущая от насоса 14, далее разделяется на две линии; по одной раствор подается в катодное отделение 3, а по другой в резервуар 9); из резервуара 9 раствор поступает в катодное отделение 3. Отработанный фиксирующий раствор перетекает в резервуар 24 из резервуара 22 по линии 23. Резервуар 22 предназначен для проведения фиксажа и фактически не относится к аппаратуре для проведения описываемого процесса. Отработанный фиксирующий раствор из циркуляционного резервуара 9 подается насосом 6 по линии 7 в катодное отделение 3, а возвращается из катодного отделения в резервуар 9 по линии 8. Таким образом, отработанный фиксирующий раствор циркулирует между циркуляционным резервуаром 9 и катодным отделением 3. Анодное отделение 5 предварительно заполняют фиксирующим раствором. После того, как введено определенное количество отработанного фиксирующего раствора включается циркуляционный насос 6 и подготовка к электролизу на этом заканчивается. Как уже было сказано, циркуляционный насос 6 предназначен для циркуляции отработанного фиксирующего раствора между катодным отделением 3 и циркуляционным резервуаром 9. Если объем катодного отделения 3 меньше, чем объем фиксирующего раствора, подаваемого на электролиз, насос 6 используют для регулирования количества раствора, подаваемого из циркуляционного резервуара 9 в катодное отделение 3. С Другой стороны, если объем катодного отделения 3 больше, чем объем фиксирующего раствора, подаваемого на электролиз, в использовании насоса 6 нет необходимости. При пропускании через систему электрического тока в катодном отделении 3 происходит выделение серебра и регенерация раствора. После проведения электролиза в течение определенного периода времени (предпочтительно до тех пор пока остаточное содержание серебра в растворе не составит 0,5 г/л) раствор из анодного отделения выводят из системы в виде отхода. Раствор из катодного отделения по линии 13 возвращается в резервуар с постоянным уровнем жидкости 12, а оттуда по линии // в циркуляционный резервуар 9. Объем резервуара 12 с постоянным уровнем жидкости определяется количеством раствора, выводимого из системы, объемом анодного отделения, концентрацией ионов сернистой кислоты в фиксирующем растворе, продолжительностью электролиза и плотностью электрического тока. В связи с этим необходимо отметить,, что постоянная скорость подачи дополнительного раствора достигается в том случае, когда объем, выводимый из анодного отделения, объем резервуара 12, объем регенерирующего раствора из резервуара 20 и объем анолита - все равны между собой. Фиксирующий раствор может использоваться в качестве анолита до тех пор, пока в ходе электролиза количество ионов сульфита (стабилизатор) не снизится до нуля, а ионы тиосульфата не превратятся в серу. Минимальный объем анодного отделения должен быть 0,5 л, а его максимальный объем составляет 50% от объема отработанного фиксирующего раствора, подаваемого на электролиз. Практически минимальный объем раствора электролита, выводимого в виде отходов, равен минимальному объему анодного отделения, т. е. 0,5 л. При использовании меньших объемов аппаратура будет слишком маленькой для практического использования в переработке больших количеств фиксирующего раствора. Таким образом минимальный объем анодного отделения должен быть равным минимальному объему отходов, выводимых из системы. Фиксирующий раствор, оставшийся в резервуаре 12, перекачивают в анодное отделение 5, где он, может быть, подвергнут электролизу. Если фиксирующий раствор (анодный раствор) не содержит ионов сульфита, ионы тиосульфата превращаются в серу. Продолжительность использования фиксирующего раствора в качестве анолита зависит от плотности тока н объема анодного раствора. Фиксирующий раствор, остающийся в резервуаре 12, перекачивают в анодное отделение 5 насосом 17 по линии 15. Регенерированный фиксирующий раствор откачивается из циркуляционного резервуара 9 насосом 19, Регенерирующий агент добавляется к раствору из резервуара 20, а регенерированный раствор направляется на хранение в резервуар 21, откуда по мере необходимости его подают в резервуар для фиксации 22. Таким образом, процесс регенерации заканчивается. 2. РЕГЕНЕРАЦИЯ СЕРЕБРА ИЗ ОТРАБОТАННЫХ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ Метод, сорбирующий ионы серебра из растворов. Метод, исключающий малоэффективную транспортировку растворов с малым содержанием в них серебра, основан на способности некоторых ионообменных смол сорбировать ионы серебра из растворов. Он пригоден для регенерации серебра непосредственно в кинофотолабораториях и фотоателье, не требует никакого специального оборудования и практически может осуществляться в процессе повседневной работы. В отработанный фиксирующий раствор или первую промывную воду добавляют гранулы ионообменной смолы марки КУ-1 или АН-21 из расчёта 5 г на 1 л раствора. Для более полного прохождения ионообмена раствор достаточно взбалтывать 2-3 раза за 5-8 часов. Процесс протекает 10-12 ч. По истечении этого времени раствор фильтруют, полученный шлам высушивают. Этим способом из растворов извлекается 80-90% серебра. Химические методы регенерации серебра из отработанных фиксирующих растворов. Химическим способом серебро можно извлечь из раствора либо переводом его в труднорастворимую соль Ag2S, либо восстановлением до металлического при помощи активного восстановителя. 1. Осаждение труднорастворимой соли сульфида серебра производят после предварительного подщелачивания раствора фиксажа едкой щелочью с целью последующей нейтрализации сероводорода H2S, который выделяется при осаждении серебра сульфидом натрия. К щелочному раствору фиксажа постепенно приливают при постоянном помешивании 20%-ный раствор сульфида натрия. Сульфид натрия, реагируя с комплексной солью серебра, образует труднорастворимую соль серебра Ag2S, которая выпадает в осадок. В общем виде реакция сульфидного способа осаждения серебра протекает по уравнению Na4[Ag2(S2O3)3] + Na2S ® Ag2S + 3Na2S2O3 Через сутки после отстаивания на дне сосуда осаждается сульфид серебра. Осадок содержит около 87% серебра. Осветлённую жидкость сливают с осадка, который высушивают любым способом. 2. Восстановление серебра до металлического производят с помощью активного восстановителя - дитионита натрия. Раствор кислого фиксажа предварительно подщелачивают содой до pH = 7 - 8, после чего в него добавляют дитионит натрия. Для прохождения реакции раствор необходимо подогреть. Выпавший осадок почти на 100% состоит из металлического серебра. На 1 л отработанного фиксажа добавляют не менее 20 г безводной соды и 20 г дитионита натрия Na2S2O4 · 2H2O. Реакция восстановления серебра из щелочного раствора отработанного фиксажа протекает по следующей схеме: Na4[Ag2(S2O3)3] + Na2S2O4 + 2NaOH ® ® 2Ag + 2NaHSO3 + 3Na2S2O3 Как видно из приведенных уравнений, при извлечении серебра из фиксирующих растворов они одновременно регенерируются. Таким восстановленным фиксажем можно повторно пользоваться, если в него добавить 15-20% тиосульфата натрия. 3. Осаждение серебра отработанным гидрохионовым проявителем заключается в том, что равные объемы отработанного фиксирующего раствора и отработанного проявителя смешивают и на 1 л фиксажного раствора добавляют 3-4 г едкого натра или каустической соды. Раствор хорошо перемешивают и дают отстояться в течение суток, а затем фильтруют. Оставшийся на фильтре серебросодержащий осадок собирают и высушивают. Для наиболее полного выделения серебра в раствор, пропущенный через фильтр, добавляют ещё некоторое количество отработанного проявителя и процесс повторяют. Химические процессы, происходящие при указанном методе регенерации серебра, можно выразить следующей схемой: Na4[Ag2(S2O3)3] + C6H4(OH)2 ® 2Ag + 2Na2S2O3 + H2S2O3 + C6H4O2 H2S2O3 + Na3CO3 ® Na2S2O3 + CO2 + H2O 4. Восстановление серебра формалином осуществляется путём добавления к отработанному фиксирующему раствору 40%-ного водного раствора формальдегида из расчёта 4 мл на 1 г осаждаемого раствора. Процесс ведут при кипячении в фарфоровой или эмалированной посуде в течение суток. Преимуществом метода является высокое содержание серебра в осадке, а недостатком - большой энергетический расход и сильный запах. 5. Восстановление серебра металлами основано на том, что серебро вытесняется из растворов его солей подавляющим большинством других металлов. Наибольшее применение для этой цели получили железо, алюминий и цинк, причём металлы используются в виде стружки, что значительно удешевляет процесс, так как могут использоваться отходы производства, или пыли. С увеличением поверхности соприкосновения металла с раствором скорость процесса возрастает. Перед применением стружку обезжиривают в 3%-ном растворе щелочи. 3. ИЗВЛЕЧЕНИЕ СЕРЕБРА ИЗ ОТРАБОТАННЫХ ФИКСИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ На построение фотографического изображения расходуется лишь часть серебра, содержащегося в светочувствительном слое фотоматериала. Большая же часть серебра переходит в фиксаж. Способы извлечения серебра из отработанных фиксирующих растворов делятся на химические и электролитические. К химическому способу осаждения серебра относятся способы восстановления серебра порошком или опилками (стружками) цинка и железа, гидросульфитом, гидразинборатом и проявителем, а также сульфидная регенерация - осаждение серебра в виде сульфида серебра при введении в фиксаж раствора сернистого натрия. Для промышленного применения наиболее целесообразным является использование способа электролитической регенерации серебра, при котором серебро выделяется в наиболее чистом виде, что облегчает его дальнейшее рафинирование (очистку). Электролитическая регенерация серебра основана на восстановлении ионов серебра электрическим током. Наиболее распространенными способами извлечения серебра являются следующие: 1. Отработанный фиксирующий раствор подкисляют серной кислотой и вводят в него цинковые опилки или стружки цинковой, жести, энергично перемешивают до тех пор, пока раствор не станет прозрачным. Затем раствор осторожно сливают. Осадок, состоящий из серебра, цинка и его соединений, серы и остатков желатины, промывают и высушивают. 2. К 1 л отработанного фиксирующего раствора приливают 20 мл 20%-ного раствора сернистого натрия. После отстоя раствора в течение суток осадок, представляющий собой сернистое серебро, отфильтровывают и высушивают. Осаждение ведут вне помещения или при усиленной вентиляции, для уменьшения выделения сероводорода отработанный фиксирующий раствор предварительно подщелачивают. 3. Метод, исключающий малоэффективную транспортировку растворов с малым содержанием в них серебра, основан на способности некоторых ионообменных смол сорбировать ионы серебра из растворов. Он пригоден для регенерации серебра непосредственно в кинофотолабораториях и фотоателье, не требует никакого специального оборудования и практически может осуществляться в процессе повседневной работы. В отработанный фиксирующий раствор или первую промывную воду добавляют гранулы ионообменной смолы марки КУ-1 или АН-21 из расчёта 5 г на 1 л раствора. Для более полного прохождения ионообмена раствор достаточно взбалтывать 2-3 раза за 5-8 часов. Процесс протекает 10-12 ч. По истечении этого времени раствор фильтруют, полученный шлам высушивают. Этим способом из растворов извлекается 80-90% серебра. 4. Осаждение труднорастворимой соли сульфида серебра производят после предварительного подщелачивания раствора фиксажа едкой щелочью с целью последующей нейтрализации сероводорода H2S, который выделяется при осаждении серебра сульфидом натрия. К щелочному раствору фиксажа постепенно приливают при постоянном помешивании 20%-ный раствор сульфида натрия. Сульфид натрия, реагируя с комплексной солью серебра, образует труднорастворимую соль серебра Ag2S, которая выпадает в осадок. В общем виде реакция сульфидного способа осаждения серебра протекает по уравнению Na4[Ag2(S2O3)3] + Na2S Ag2S + 3Na2S2O3 Через сутки после отстаивания на дне сосуда осаждается сульфид серебра. Осадок содержит около 87% серебра. Осветлённую жидкость сливают с осадка, который высушивают любым способом. 5. Восстановление серебра до металлического производят с помощью активного восстановителя - дитионита натрия. Раствор кислого фиксажа предварительно подщелачивают содой до pH = 7-8, после чего в него добавляют дитионит натрия. Для прохождения реакции раствор необходимо подогреть. Выпавший осадок почти на 100% состоит из металлического серебра. На 1 л отработанного фиксажа добавляют не менее 20 г безводной соды и 20 г дитионита натрия Na2S2O4 + 2H2O. Реакция восстановления серебра из щелочного раствора отработанного фиксажа протекает по следующей схеме: Na4[Ag2(S2O3)3] + Na2S2O4 + 2NaOH 2Ag + 2NaHSO3 + 3Na2S2O3 Как видно из приведенных уравнений, при извлечении серебра из фиксирующих растворов они одновременно регенерируются. Таким восстановленным фиксажем можно повторно пользоваться, если в него добавить 15-20% тиосульфата натрия. 6. Осаждение серебра отработанным гидрохиновым проявителем заключается в том, что равные объемы отработанного фиксирующего раствора и отработанного проявителя смешивают и на 1 л фиксажного раствора добавляют 3-4 г едкого натра или каустической соды. Раствор хорошо перемешивают и дают отстояться в течение суток, а затем фильтруют. Оставшийся на фильтре серебросодержащий осадок собирают и высушивают. Для наиболее полного выделения серебра в раствор, пропущенный через фильтр, добавляют ещё некоторое количество отработанного проявителя и процесс повторяют. Химические процессы, происходящие при указанном методе регенерации серебра, можно выразить следующей схемой: 1. Na4[Ag2(S2O3)3] +

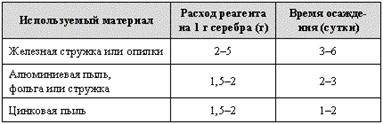

C6H4(OH)2 2. H2S2O3 + Na3CO3 7. Восстановление серебра формалином осуществляется путём добавления к отработанному фиксирующему раствору 40%-ного водного раствора формальдегида из расчёта 4 мл на 1 г осаждаемого раствора. Процесс ведут при кипячении в фарфоровой или эмалированной посуде в течение суток. Преимуществом метода является высокое содержание серебра в осадке, а недостатком - большой энергетический расход и сильный запах. 8. Восстановление серебра металлами основано на том, что серебро вытесняется из растворов его солей подавляющим большинством других металлов. Наибольшее применение для этой цели получили железо, алюминий и цинк, причём металлы используются в виде стружки, что значительно удешевляет процесс, так как могут использоваться отходы производства, или пыли. С увеличением поверхности соприкосновения металла с раствором скорость процесса возрастает. Перед применением стружку обезжиривают в 3%-ном растворе щелочи. Длительность осаждения серебра и расход металлов - восстановителей приведены ниже (рис. 2).

Рис. 2 Преимущества процесса - дешевизна и высокое содержание серебра в осадке; недостатки - длительность, необходимость периодического перемешивания, наличие больших сосудов для хранения растворов. 9. Отработанный фиксажный раствор имеет следующую химическую формулу: Na2[Ag (S2O3)3]. Если смешать равные количества фиксажа и раствора сернистого натрия (5-6 г Na2S на 1 л воды), произойдет реакция, в результате которой в осадок выпадет сернистое серебро. Смешайте высушенный осадок с железными опилками и кальцинированной содой. Расплавьте смесь в тигле - получите черновое металлическое серебро. 10. К отработанному фиксажу добавляется отработанный гидрохиноновый, метилгидрохиноновый или фенидонгидрохиноновый проявитель в пропорции 1:1, затем все интенсивно перемешивают. Отстаивают в течение суток и сливают раствор с осадка. |