- Главная

- Авиация и космонавтика

- Административное право

- Акционерное право

- Английский

- Антикризисный менеджмент

- Биографии

- Автомобильное хозяйство

- Автотранспорт

- Культура и искусство

- Маркетинг

- Международное публичное право

- Международное частное право

- Международные отношения

- Менеджмент

- Металлургия

- Муниципальное право

- Налогообложение

- Оккультизм и уфология

- Педагогика

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Психология

- Радиоэлектроника

- Риторика

- Социология

- Статистика

- Страхование

- Строительство

- Схемотехника

- Таможенная система

- Теория государства и права

- Теория организации

- Теплотехника

- Технологии

- Товароведение

- Транспорт

- Трудовое право

- Туризм

- Уголовное право и процесс

- Управление

- Сочинения по литературе и русскому языку

- Другое

Контрольная работа: Рациональное использование водных ресурсовКонтрольная работа: Рациональное использование водных ресурсовИстощение ресурсов гидросферы. Загрязнение воды. Нормирование параметров качества воды.

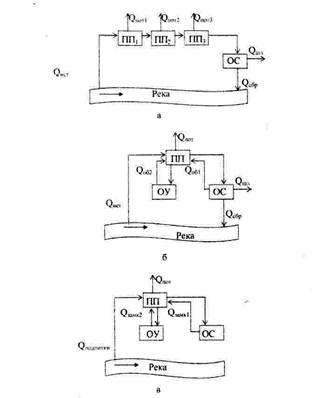

Гидросфера - одна из важнейших составляющих нашей планеты, объединяющая все свободные воды. Она занимает около 70% поверхности земного шара. Общие запасы воды в свободном состоянии составляют 1386 млн. км3. Если бы этой водой равномерно покрыть земной шар, то ее слой составил бы 3700 м. В то же время 97-98% воды - это соленые воды морей и океанов. И лишь 2-3% - пресная вода, необходимая для жизни. 75% пресной воды на Земле находится в виде льда, значительную часть ее составляют подземные воды, и лишь 1% доступен для живых организмов. Вода входит в состав всех элементов биосферы. Это составная часть не только водоемов, но и воздуха, почвы, живых существ. Вода - это источник жизни, без нее невозможно существование ни животных, ни растений, ни человека. Она входит в состав клеток и тканей любого животного и растения. Сложнейшие реакции в животных и растительных организмах могут протекать только при наличии воды. Тело человека на 65% состоит из воды. Тела животных содержат, как правило, не менее 50% воды. Растения также содержат много воды: картофель - 80%, помидор - 95% и т.д. Под влиянием солнечной энергии и сил гравитации воды Земли могут переходить из одного состояния в другое и находятся в непрерывном движении. Круговорот воды увязывает воедино все части биосферы, образуя в целом замкнутую систему; океан - атмосфера - суша. Гидросфера играет решающую роль в формировании особых черт планеты. Она имеет большое значение в процессах обмена кислородом и углекислым газом с атмосферой, способствует поддержанию относительно неизменного климата, что позволило жизни воспроизводиться в течение более 3 млрд. лет. Климат на Земле во многом зависит от водных пространств и содержания водяного пара в атмосфере. Океаны и моря оказывают смягчающее, регулирующее воздействие на температуру воздуха, накапливая тепло летом и отдавая его атмосфере зимой. В океане происходит циркуляция и перемешивание теплых и холодных вод. В гидросфере протекает основное количество химических реакций, обусловливающих производство биомассы и химическую очистку биосферы. Факторы самоочищения водоемов многочисленны и многообразны. Условно их можно разделить на три группы: физические, химические и биологические. Среди физических факторов первостепенное значение имеют разбавление, растворение и перемешивание веществ. Этому способствует интенсивное течение рек. Кроме того, на процесс очистки влияют оседание в воде нерастворимых осадков, а также отстаивание загрязненных вод. Важным физическим фактором самоочищения является ультрафиолетовое излучение Солнца. Под его влиянием гибнут бактерии, вирусы, микробы. Из химических факторов самоочищения следует отметить окисление органических и неорганических веществ кислородом, растворенным в воде. Активную роль в самоочищении гидросферы играет совокупная деятельность всех населяющих водоемы организмов. В процессах жизнедеятельности они окисляют (разлагают) органические загрязнители. Кроме всего указанного выше, гидросфера является важным источником продовольствия для людей и других обитателей суши, источником получения ценного сырья и топлива. Океаны, моря, реки и другие водоемы представляют собой природные пути сообщения и имеют рекреационное значение. Водоемкость всего человеческого хозяйства в XX столетии увеличилась в 12 раз и достигла около 5 тыс. км в год. Это почти 14% годового стока всех рек мира. Реки остаются преобладающим источником водоснабжения в мире. Около 70% мирового водопотребления приходится на сельское хозяйство, 13% - на промышленность, 10?/о - на коммунально-бытовые нужды, 7% - на собственные нужды водного хозяйства (гидроэнергетика, судоходство, рыбное хозяйство и др.). Главными источниками антропогенного загрязнения гидросферы служат: • сточные воды промышленных Предприятий; • сточные воды коммунального хозяйства городов и других населенных пунктов; • стоки систем орошения, поверхностные стоки с полей и других сельскохозяйственных объектов; • атмосферные выпадения загрязнителей на поверхность водоемов и водосборных бассейнов; • преднамеренное захоронение на дне морей и океанов различных токсических отходов (в том числе радиоактивных); • утечка и аварийные выбросы загрязняющих веществ с судов и из подводных трубопроводов. Сточные воды - это воды, использованные на бытовые, производственные или другие нужды и загрязненные различными примесями, изменившими их первоначальный химический состав и физические свойства, а также воды, стекающие с территорий населенных пунктов и промышленных предприятий в результате выпадения атмосферных осадков или поливки улиц, В зависимости от происхождения, вида и состава они подразделяются на три основные категории: • бытовые; • производственные: • атмосферные (поверхностные). Ежегодно в водоемы сбрасывается 160 км3 промышленных стоков, в почвы вносится свыше 500 млн. т минеральных удобрений и около 3 млн. т ядохимикатов, треть которых смывается поверхностными стоками в водоемы. 30% поверхности океана покрыто нефтепродуктами, которые затрудняют поступление кислорода из атмосферы в воду. Сюда же в огромных количествах попадают хлорорганические токсины, радионуклиды, тяжелые металлы. Около 1,3 млрд. человек пользуются в быту только загрязненной водой, В результате - эпидемии холеры, тифа и других инфекционных заболеваний. Загрязнение рек и морей сопровождается размножением микроорганизмов, массовой гибелью рыб и других водных животных и растений. Общая масса загрязнителей гидросферы огромна - около 15 млрд. т. в год. К наиболее опасным загрязнителям относятся соли тяжелых металлов, фенолы, пестициды и другие органические яды, нефтепродукты, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) и другие моющие средства, минеральные удобрения. Кроме химического загрязнения, определенное значение имеют также механическое, тепловое, радиоактивное и биологическое загрязнения. Нормирование качества воды рек, озер и водохранилищ проводится в соответствии с санитарными правилами и нормами охраны поверхностных вод от загрязнения СанПиН № 4630-88. Согласно указанным правилам, все водоемы делятся на две категории: 1) водоемы питьевого и культурно-бытового назначения; 2) водоемы рыбохозяйственного назначения. Правила устанавливают нормируемые значения для следующих параметров воды водоемов: • содержание плавающих примесей и взвешенных веществ, • органолептические показатели (запах, привкус, окраска), • температура воды, • значение рН, • состав и концентрации минеральных примесей, • количество растворенного в воде кислорода, • биохимическая потребность воды в кислороде, • химическая потребность воды в кислороде, • состав и предельно допустимая концентрация ядовитых, вредных веществ и болезнетворных бактерий. ПДКв (г/м3) - предельно допустимая концентрация вещества в воде водоемов питьевого и культурно-бытового водопользования. Эта концентрация не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений, а также не должна ухудшать гигиенические условия водопользования. Органолептическими показателями, характеризующими качество воды водоемов, являются запах, привкус, окраска. Значение рН характеризует кислотные свойства среды. Нейтральными считаются воды с рН, находящейся в пределах от 6,5 до 8,5. Общий уровень загрязнения водоемов может характеризоваться количеством кислорода, расходуемым на окисление загрязнителей. При этом различают биохимическую (БПК) и химическую (ХПК) потребности в кислороде. Под БПК (мг О2/л) понимается такое количество кислорода в воде, которое требуется живым организмам для окисления органических загрязнителей, присутствующих в воде, за определенный промежуток времени. Процесс биохимического окисления протекает медленно, поэтому БПК записывается с индексом, обозначающим количество суток, в течение которых шло окисление: БПК5, БПК10 и т.д. Причем, БПК5 < БПК 10. С увеличением индекса БПК стремится к какой-то предельной величине, Эту максимальную величину называют полной биохимической потребностью (БПКп). Под ХПК понимается величина, характеризующая общее содержание в воде восстановителей, реагирующих с сильными окислителями. ХПК выражается количеством кислорода, эквивалентным количеству расходуемого окислителя, необходимого для окисления всех восстановителей, содержащихся в воде. На практике в качестве окислителя могут использоваться хлор, озон и другие вещества. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные факторы. Экологические факторы - это такие свойства компонентов экосистемы и ее внешней среды, которые оказывают непосредственное действие на живые организмы, а также на характер их отношений друг с другом и особями других популяций. По природе источников и характеру действия факторы среды разделяются на: абиотические, биотические и антропогенные. Абиотические факторы - это все свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на живые организмы. К ним относятся физические и химические факторы. Физические факторы, в свою очередь, включают космические, климатические, почвенно-грунтовые, геологические, физические поля (гравитационное, магнитное, электромагнитное), ионизирующую и проникающую радиацию, движение сред (акустические колебания, волны, течения, приливы), суточные и сезонные изменения в природе. Космические факторы - это поступающая от Солнца энергия и периодическая смена освещенности по времени суток и года, космическая пыль, метеоритное вещество, астероиды, вещества и волны галактического пространства. Климатические факторы - температура, влажность и прозрачность атмосферного воздуха, движение воздушных масс, атмосферное давление, количество осадков и т.п. К почвенно-грунтовым факторам относятся почвы различной плодородности и вода различной степени прозрачности, кислотности и наличия растворенных веществ. Химические факторы - это компонентный состав воздуха, воды, почвы, примеси промышленного происхождения. Биотические факторы - это вся совокупность влияния жизнедеятельности одних организмов на другие. Воздействие происходит как внутри видов, так и между видами. Каждый организм постоянно испытывает на себе прямое или косвенное влияние других существ, вступает в связь с представителями своего вида и других видов, зависит от них и сам оказывает воздействие. К этому типу факторов относятся совместная охота и защита от врагов, борьба за пищу и территорию, хищничество, симбиоз и т.п. Особую роль в биосфере играют антропогенные факторы, порожденные деятельностью человека и человеческого общества в целом. Часть их связана с хозяйственным изъятием природных ресурсов, нарушением естественных ландшафтов - это вырубка лесов, промысел растений, рыб, птиц и зверей, замена природных комплексов сооружениями, коммуникациями, свалками и пустырями. Другие антропогенные воздействия обусловлены загрязнением природной среды (воздуха, водоемов, земли) побочными продуктами, отходами производства и потребления. Преобладающая часть антропогенных факторов, связанная с производством, применением техники, машин, с влиянием промышленности, транспорта, строительства на природные экологические системы, носит название техногенных факторов. Нетехногенная часть антропогенных факторов связана, в основном, бытом и поведением человека в природе. Следует подчеркнуть, что значимость разнообразия для природных систем в значительной мере действительна и для социальных структур. Всякое стремление к упрощению социальной структуры общества, перевод ее на однообразие, авторитаризм может дать кратковременный положительный результат, за которым неминуемо проявляются отрицательные последствия. Рациональное использование водных ресурсов. Защита гидросферы от загрязнений. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения запрещают сбрасывать в водоемы сточные воды, если этого можно избежать, используя более рациональную технологию, безводные процессы и системы повторного и оборотного водоснабжения, а также если сточные воды содержат ценные отходы, которые можно утилизировать. Широкое распространение получило повторное (последовательное) использование водных ресурсов, При этой системе водоснабжения вода используется последовательно в нескольких производственных процессах или в оборудовании без дополнительной обработки и очистки или после соответствующей очистки (рис,8а). Особенно часто такой способ встречается в отделочном производстве при промывке или крашении продукции. В ряде отраслей промышленности 90-95% сточных вод используется в системах оборотного водообеспечения (рис. 86), предназначенных для многократного использования воды в технологических процессах. При оборотном водоснабжении предусматривается очистка сточной воды, охлаждение оборотной воды, обработка и повторное использование сточной воды. Применение оборотного водоснабжения позволяет в 10-50 раз уменьшить потребление природной воды. Основным направлением уменьшения сброса сточных вод и загрязнения ими водоемов является создание замкнутых систем водного хозяйства. Под замкнутой системой водного хозяйства промышленного предприятия понимается система, в которой вода используется в производстве многократно без очистки или после соответствующей обработки, исключающей образование каких-либо отходов и сброс сточных вод в водоем (рис. 8в). Создание оборотных и замкнутых систем водоснабжения - наиболее перспективный путь уменьшения потребления свежей воды. Для защиты гидросферы от загрязнения применяют различные методы очистки производственных и бытовых сточных вод. Их можно разделить на пять групп; механические, биохимические (биологические), физико-химические, химические, термические. Загрязнение и деградация почв. Классификация твердых отходов Почва - главный фундамент жизни. Это уникальное и, в тоже время, легкоуязвимое природное образование. Человек разрушает почву на глубину 1 см всего за 3 года. Основные причины потерь и деградации почв; • ветровая и водная эрозия при механической обработке; • отведение земель под строительство городов, предприятий, дорог и т.п.; • затопление при строительстве ГЭС; • загрязнение отходами производства и быта; • закисление кислотными дождями; • засоление при неграмотной агротехнике и мелиорации; • химическое и радиационное загрязнение; потери при авариях. Загрязнение земель может осуществляться путем непосредственного внесения в них избыточного количества минеральных удобрений, ядохимикатов, твердых отходов, а также опосредованно через воздушную или водную сред) выхлопными газами автотранспорта, осадками, сточными водами и т.п. Актуальной проблемой для Беларуси является радиоактивное загрязнение местности, вызванное аварией на Чернобыльской АЭС, которому подвержено 22% территории республики.

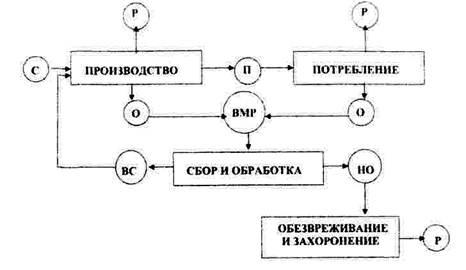

Рис. 1. Схемы водообеспечения промышленных предприятий: а) повторно-последовательная; б) оборотная; в) замкнутая ПП - производственный процесс: ОС - очистные сооружения; ОУ - охладительные установки; QИст - вода, подаваемая от источника; Qпот - вода, безвозвратно потребляемая предприятием; Qшл - вода, удаляемая со шламом; Qсбр - вода, сбрасываемая в водоем: Qоб1 - оборотная вода после очистки; Qоб2 - оборотная вода после охладительных установок; Qподпитки - вода, подаваемая от источника на восполнение ее потерь в процессе использования; Qзамк.1 - вода, возвращаемая в процесс после очистки; Qзамк.2- вода, возвращаемая в процесс после охлаждения Поверхность земли испытывает самую значительную по массе и очень опасную антропогенную нагрузку. Ежегодно на землю попадает примерно 85 млрд. т антропогенных отходов. Преобладающая часть этого количества химически инертна. Однако, чтобы разместить его на земле, требуется уничтожить природные экосистемы на значительной площади. На каждого жителя Земли приходится в среднем за год 0,12 т отходов потребления и около 14 т отходов переработки сырья, По РБ эти цифры несколько отличаются от мировых: отходов потребления на одного человека приходится около 0,2 т, отходов производства - 2,3 т. Согласно классификации, все твердые отходы делятся на отходы производства, отходы потребления и опасные (токсичные) отходы. Отходы производства - остатки сырья, материалов и полуфабрикатов, образующиеся в процессе производства продукции или выполнения работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства, а также сопутствующие вещества, образующиеся в процессе производства и не находящие применения в производстве. Отходы потребления - изделия и материалы, утратившие свои потребительские качества вследствие физического либо морального износа. К отходам потребления принадлежат и твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности людей. Опасные отходы - отходы, которые в результате реакционной способности или токсичности создают непосредственную или потенциальную опасность для здоровья человека или состояния окружающей среды самостоятельно либо при вступлении в контакт с другими веществами (отходами) и окружающей средой. Опасные отходы, в свою очередь, включают токсичные и радиоактивные отходы. Основные положения концепции безотходного производства. Основные направления создания безотходных производств. Безотходная технология - это такой способ производства (процесс, предприятие, территориально-производственный комплекс), при котором наиболее рационально и комплексно используется сырье и энергия в цикле: сырьевые ресурсы - производство - потребление - вторичные сырьевые ресурсы таким образом, что любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального функционирования, связи с этим можно выделить следующие основные положения концепции безотходного производства. I. Безотходная технология должна быть практически замкнутой системой, организованной по аналогии с природными экологическими системами. Основу безотходного производства должен составлять сознательно организованный и регулируемый человеком техногенный круговорот сырья, продукции и отходов. Общая схема названного круговорота представлена на рисунке 1.

Рис. 2. Техногенный круговорот сырья, продукции и отходов. С - первичное сырье, П - продукция. Р - рассеивание в окружающей среде газообразных и жидких отходов, О - твердые отходы, BMP ~ вторичные материальные ресурсы, ВС -вторичное сырье, НО - неутилизируемые отходы. Вторичные материальные ресурсы - совокупность отходов производства и потребления. Вторичное сырье - часть вторичных материальных ресурсов, которая в настоящее время может повторно использоваться в хозяйстве. Неутилизируемые отходы - часть вторичных материальных ресурсов, для которой в настоящее время отсутствуют условия использования. 2. Основой безотходных производств является комплексная переработка сырья с использованием всех его компонентов. При этом должно быть обеспечено максимально возможное использование потенциала энергетических ресурсов. Сырье следует использовать полностью. Между «основным» и «побочным» продуктами не должно быть принципиальных отличий 3. Составной частью концепции безотходного производства является сохранение или ненарушение нормального функционирования окружающей среды. Теория безотходного производства в рамках основных законов природопользования базируется на 2-х предпосылках: 1) исходные природные ресурсы должны добываться один раз для всех возможных продуктов, а не каждый раз для отдельных; 2) создаваемые продукты после использования по прямому назначению должны относительно легко превращаться в исходные элементы нового производства. Определение безотходной технологии подразумевает не только производственный процесс, но затрагивает и конечную продукцию, которая должна характеризоваться: * долгим сроком службы изделий; • возможностью многократного использования; * простотой ремонта; • легкостью возвращения в производственный цикл или перевода в эко логически безопасную форму после выхода из строя. Создание безотходного производства - длительный процесс, требующий решения сложнейших взаимосвязанных технологических, экономических, организационных, психологических и других задач. Поэтому в качестве промежуточного этапа для практических целей используется понятие малоотходного производства. Малоотходная технология - это такой способ производства (процесс, предприятие, территориально-производственный комплекс), при котором вредное воздействие на окружающую среду не превышает уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами; при этом по техническим, организационным, экономическим или другим причинам часть сырья и материалов переходит в отходы и направляется на длительное хранение или захоронение. Основные направления создания безотходных производств. 1.Разработка и внедрение принципиально новых технологических процессов и совершенствование существующих технологических процессов получения традиционных видов продукции, позволяющих исключить или сократить технологические стадии, на которых происходит образование основного количества отходов. 2.Повышение комплексности использования материальных и топливно-энергетических ресурсов, разработка и внедрение систем переработки отходов производства и потребления, которые рассматриваются как вторичные материальные ресурсы. 3.Разработка и внедрение замкнутых водо- и газооборотных циклов. Комбинирование и кооперирование производств на базе комплексной переработки сырья и использования отходов; организация и развитие территориально-производственных комплексов.

Основная: 1. Шимова,

О.С. Основы экологии и экономика природопользования: 2. Акимова, Т.А. Экология: Учебник для вузов / Т.А. Акимова, ВЛЗ. Хаскин. - М: ЮНИТИ, 1998, - 445 с. З.Маврищев, В.В. Основы общей экологии: Учеб. пособие / В.В, Маврищев. - Мн.: Выш. шк., 2000, - 317 с. 4. Экология: Учебное пособие / Общая ред. С.А. Боголюбова. - М: Знание, 1997.-288 с. 5. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Л.А. Муравья. - М. ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 447 с. 6.Кормилицын В.И. Основы экологии: Учеб, пособие / В.Ц. Кормилицын. - М.: Интерстиль. 1997. - 368 с. 7. Реймерс, Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. - М: Просвещение, 1992. - 320 с, 8. Охрана окружающей среды: Учеб, для техн. спец, вузов / Под ред. СЗ. Белова. - М.: Высшая школа, 1991. - 319 с. Дополнительная: 1. Маглыш, С.С. Основы экологии и экономика природопользования: Пособие / С.С. Маглыш. - Гродно: ГрГУ, 2002 ~ 126 с. 2.Шимова, О.С. Основы экономики природопользования: Учеб. пособие / О.С. Шимова, Н.К. Соколовский. -Мн: НКФ "Экоперспектива'\ 1995. - 127 с. 3.Шимова, О.С. Эколого-экономическое регулирование: Учеб. пособие / О.С. Шимова. - -Мн., 1998. -НО с. 4.Бобылев, С.Н. Экономика природопользования: Учеб. пособие / С.Н. Бобылев, А.Ш. Ходжаев. - М: ТЕИС, 1997. - 272 с. 5.Неверов, А.В. Экономика природопользования: Учеб. пособие для вузов инж.-экон спец. / А.В, Неверов. - Мн., 1990. - 215с. 6.Экономика природопользования: Учебник / Под ред. Т.С. Хачатурова. -М/. Изд. МГУ, 1991.-271 с, Т.Глухов, В.В. Экономические основы экологии: Учебник / В.В. Глухов. -СПб: Специальная литература, 1997. - 304 с. 8.Боголюбов, С.А. Экологическое право: Учебник для вузов / С.А, Боголюбов. - М.: НОРМА: ИНФА.,1999. - 448 с. 9. Челноков, А.А. Основы промышленной экологии: Учеб. пособие / А.А, Челноков, Л.Ф, Ющенко. - Мн.: Выш, шк,, 2001. - 343 с. 10. Донской. Н.П.

Основы экологии и экономика природопользования: |