- Главная

- Авиация и космонавтика

- Административное право

- Акционерное право

- Английский

- Антикризисный менеджмент

- Биографии

- Автомобильное хозяйство

- Автотранспорт

- Культура и искусство

- Маркетинг

- Международное публичное право

- Международное частное право

- Международные отношения

- Менеджмент

- Металлургия

- Муниципальное право

- Налогообложение

- Оккультизм и уфология

- Педагогика

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Психология

- Радиоэлектроника

- Риторика

- Социология

- Статистика

- Страхование

- Строительство

- Схемотехника

- Таможенная система

- Теория государства и права

- Теория организации

- Теплотехника

- Технологии

- Товароведение

- Транспорт

- Трудовое право

- Туризм

- Уголовное право и процесс

- Управление

- Сочинения по литературе и русскому языку

- Другое

Курсовая работа: Колебательный контур усилителя промежуточной частотыКурсовая работа: Колебательный контур усилителя промежуточной частотыМинистерство образования и науки Украины Харьковский национальный университет радиоэлектроники Кафедра ПЭЭА РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ по дисциплине: Элементная база ЭА на тему: Колебательный контур усилителя промежуточной частоты Выполнил Проверил Харьков 2009 Содержание Введение 1. Анализ технического задания 2. Анализ аналогичных конструкций 3. Расчет электрических и конструктивных параметров 4. Описание конструкций по сборочному чертежу Выводы Список используемой литературы ВведениеОсновным узлом современного радиоприёмника является усилитель промежуточной частоты (УПЧ). Он обеспечивает основное усиление приемника, его полосу пропускания и частотно-избирательные свойства. Эксплуатационные свойства радиоприёмного устройства существенно зависят от свойств его УПЧ. Полная оценка УПЧ может быть выполнена только при совместном учете комплекса его качественных показателей, основными из которых являются: номинальная промежуточная частота; степень усиления полезного сигнала; полоса пропускания частот; частотная избирательность; стационарность качественных показателей. Помимо перечисленных часто используют другие показатели, которые в зависимости от задач, выполняемых радиоприёмным устройством, могут приобретать существенное значение. К ним относят: степень неравномерности резонансной кривой, коэффициент шума, габариты, вес, стоимость и др. В каскадах УПЧ используется свойство колебательного контура трансформировать напряжения, токи, активные и реактивные проводимости. В данном курсовом проекте будет рассчитан колебательный контур УПЧ. В анализе технического задания нужно обратить внимание на то, что в соответствии с условиями эксплуатации РЭА конструкция элементов колебательного контура должна обеспечивать надёжную работу в течение заданного времени эксплуатации. При анализе конструкции необходимо подобрать конструкцию, которая бы соответствовала условиям технического задания. В расчете катушки индуктивности будут определены параметры конструкции и ее элементов. 1. Анализ технического заданияИсходные данные: 1. Рабочая частота: 33 МГц. 2. Обеспечить подстройку резонансной частоты на ±5% Годовой выпуск: 50000 шт. Выбор дополнительных параметров. Так как проектируемый колебательный контур предполагается использовать в бытовой аппаратуре, выбираем следующие дополнительные параметры: 1. Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации и испытаниях. Исполнение изделия - УХЛ. Категория размещения изделия - 4.1 2. Значения температуры воздуха при эксплуатации, 0С. Рабочие: верхнее значение + 25; нижнее значение + 10; среднее значение + 20. Предельные рабочие: верхнее значение + 40; нижнее значение + 1. Относительная влажность: 80% при 25 0С. 3. Механические воздействия. 1) Виброустойчивость: частота: 150Гц; ускорение: 2g. 2) Удароустойчивость: длительность ударного импульса: 16 мс; ускорение: 10 g; число ударов, не менее: 20. 3) Ударопрочность оборудования: длительность ударного импульса: 16 мс; ускорение: 10 g; общее число ударов, не менее: 103. 4) Теплоустойчивость: рабочая температура: 40 0С;

предельная температура: 55 0С. 5) Холодоустойчивость: рабочая температура: - 100С; предельная температура: - 40 0С. 6) Влагоустойчивость: влажность: 93 %; температура: 25 0С. 4. Экономические показатели. Годовой выпуск - 50000 шт. Выбираем массовое производство, то есть на одном рабочем месте будет выполняться одна операция. Квалификация рабочего будет низкая, значит цена изделия будет минимальная. Катушка индуктивности, входящая в состав колебательного контура УПЧ будет эксплуатироваться в бытовой радиоэлектронной аппаратуре, которая работает в жилых помещениях - категория размещения КР-4.2 2. Анализ аналогичных конструкцийКатушки индуктивности в зависимости от их назначения можно разделить на три группы: а) катушки контуров, б) катушки связи и в) дроссели высокой частоты. Катушки контуров могут быть с постоянной индуктивностью и с переменной индуктивностью (вариометры). По конструктивному признаку катушки могут быть разделены на однослойные и многослойные, экранированные и неэкранированные, катушки без сердечников и катушки с магнитными или немагнитными сердечниками, цилиндрические, плоские и печатные. Свойства катушек могут быть охарактеризованы следующими основными параметрами; индуктивностью, допуском индуктивности, добротностью, собственной емкостью и стабильностью. В данном курсовом проекте будет рассчитана однослойная катушка индуктивности, экранированная от внешних воздействий с цилиндрическим сердечником из карбонильного железа, который перемещается внутри каркаса. Главная часть конструкции, определяющая электромагнитную основу катушки индуктивности - сердечник и обмотка с изоляцией, составляющие вместе катушку. В сердечнике броневого типа обмотки располагаются внутри центрального стержня, что упрощает конструкцию катушки, обеспечивает более полное использование его окна и частичную защиту обмотки от механических воздействий. Недостаток - повышенная чувствительность к воздействию полей низкой частоты. При использовании сердечников стержневого типа упрощается процесс подстройки катушки, уменьшается толщина намоток. Это так же способствует снижению индуктивности рассеяния, расхода проволоки и увеличивает поверхность охлаждения. Кольцевые сердечники позволяют полнее использовать магнитные свойства материала и создают очень слабое поле, но из-за сложности изготовления обмоток не получили широкого распространения.

3. Расчет электрических и конструктивных параметровПроектируемый колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивности. Воспользовавшись формулой Томпсона, найдем индуктивность катушки контура:

L = 2,3 мкГн, С = 10 пФ. Исходные данные для расчета: Dc=3 мм; Dk= 5 мм; lн=6мм; lc=10 мм. Полоса пропускания проектируемого контура 3,4 МГц. Изучив конструкции усилителей промежуточной частоты, установил, что для частот 30-34 МГц применяют конденсаторы емкостей 5 и 10 пФ. Конденсатор выбираю из числа стандартных конструкций, керамический однослойный КД-1, емкостью 10 пФ. Допустимое отклонение емкости от номинального отклонения по ГОСТ 9661-73 ±0,5 пФ. Группа температурной стабильности М750, что соответствует -700*10-6 град-1. Категория по температуре 3 (-60…+85°С). Рабочий диапазон температур - +20…+75°С. Температурный коэффициент частоты ТКf в данном диапазоне равен ТКf=Df/DT*f, (3.2) где DT= Тмах-Тк = 75 - 20 = 55°С - рабочий диапазон температур; Df - половина полосы пропускания; f - рабочая частота. ТКf= Исходный коэффициент индуктивности ТКL может быть найден из выражения: ТКf= ТКL+ ТКС, (3.3) где ТКС- температурный коэффициент емкости конденсатора. Отсюда ТКL= ТКf-ТКC=9,36*10-4 + 7*10-4 =16,36*10-4 град-1 Индуктивность однослойной катушки определяем по формуле:

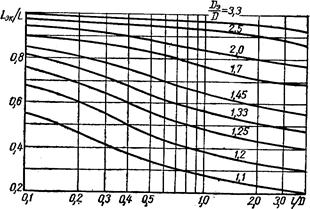

где L - индуктивность, D - диаметр катушки, L0 - поправочный коэффициент. Сердечник увеличивает индуктивность катушки в mс раз: Lб. с. =Lc/mс (3.5) Отсюда следует: Lб. с=1,54 мкГн Теперь необходимо определить влияние экрана на индуктивность катушки: Для устранения паразитных связей, обусловленных внешним электромагнитным полем катушки, и влияния на катушку окружающего пространства ее экранируют, т.е. помещают в замкнутом металлическом экране. Под влиянием экрана изменяются параметры катушки: уменьшаются индуктивность и добротность, увеличивается собственная емкость. Изменение параметров катушки тем больше, чем ближе к ее виткам расположен экран. Индуктивность экранированной катушки (однослойной или тонкой многослойной) можно определить по графику (рис.1.1).

Рис.1.1 - Определение индуктивности экранированных катушек. Здесь по горизонтальной оси отложено отношение длины намотки к ее диаметру, по вертикальной - отношение индуктивности экранированной катушки к индуктивности той же катушки без экрана. На графике приведены кривые для различных соотношений между диаметром экрана Dэ и диаметром катушки D. Если экран прямоугольной формы, при расчете пользуются эквивалентным диаметром, равным полусумме диаметров вписанной и описанной окружностей. Т.к. экран будет прямоугольным, со стороной, равной 12 мм, то Dэ=13,5мм. Экраны для высокочастотных катушек индуктивности изготовляют из меди или алюминия толщиной не менее 0,1-0,13 мм. Часто экраны высокочастотных катушек индуктивности снабжены отверстиями для вращения сердечников или изменения положения одной из индуктивно связанных катушек. В этих случаях отверстия должны быть минимальными по размеру. Т. к. отношение Dэ/Dк=2,7 то из рисунка 3.1 видно, что соотношение индуктивности экранированной катушки к индуктивности той же катушки без экрана равно единице. Следовательно экран не вносит изменений в индуктивность катушки. Теперь из формулы 3.4 выведу формулу для расчета количества витков катушки:

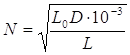

Подставив в формулу 1.5 все значения получила N=22 витка. Расчет предельного отклонения индуктивности. Для нахождения допустимого отклонения индуктивности от номинального воспользуемся допуском на емкость конденсатора. Расчет оптимального диаметра провода сводиться к определению вспомогательного коэффициента:

где N - число витков; К - коэффициент для расчета сопротивления катушки; D - диаметр катушки, см; z’=217, y=0.32. При 0,3<y<2000 zопт находиться по формуле:

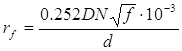

zопт=3.21 Оптимальный диаметр провода будет равен: dопт=zопт/z’=0,026 см = 0,26 мм. Это значение совпадает со стандартным рядом диаметров. Предполагая использование обмоточного провода ПЭЛ, принимаем диаметр по изоляции d0=0,26 мм. Коэффициент неплотности a при этом равен 1,25. Определяем фактическую длину намотки: l=ad0 (N-1), (3.10) где d0 - диаметр провода по изоляции, мм; N - число витков. l =6,825 мм. Потери катушки: Активное сопротивление катушки складывается из сопротивления провода току высокой частоты, сопротивления, вносимого диэлектрическими потерями в каркасе, сопротивления, вносимого собственной емкостью, и сопротивлений, вносимых потерями в экранах, сердечниках и т.п. Значение того или иного слагаемого определяется частотой. На длинных волнах сопротивление катушки в основном определяется активным сопротивлением провода току высокой частоты; на коротких волнах значительное влияние могут оказывать диэлектрические потери. Рассмотрим определение слагаемых полного активного сопротивления катушки. r = rf + Drэ+rc, (3.11) где rf - сопротивление катушки току высокой частоты, Ом; Drэ - сопротивление, вносимое экраном, Ом; rc - сопротивление, вносимое сердечником, Ом; Сопротивление катушки току высокой частоты определяется по формуле:

где rf - сопротивление провода катушки току высокой частоты при частоте f; d - диаметр провода без изоляции, см; D - диаметр однослойной катушки или наружный диаметр многослойной катушки, см; Такие параметры как сопротивление вносимое экраном и сопротивление вносимое сердечником очень малы из-за небольших габаритов катушки, следовательно, ими можно пренебречь. Таким образом, сопротивление катушки r = 1,275 Ом. Расчетную добротность катушки можно найти по формуле: Q = wL/r, (3.13) где w=2pf - циклическая частота, рад/с; L - индуктивность катушки, учитывающая влияние сердечника и экрана, Гн; r - полное сопротивление катушки, Ом. Численное значение добротности будет равно Q=59.5 Температурная стабильность катушки: Рассмотрим температурную стабильность индуктивности катушки. Общий ТКL определяется совместным действием нескольких факторов: aL = aГ + aВ + aСо + aэ + aС (3.14) где aГ - геометрическая составляющая ТКL; aВ - составляющая, вызванная действием тока высокой частоты; aСо - составляющая, вызванная изменением собственной емкости; aэ - составляющая, вызванная влиянием экрана; aС - составляющая, вызванная влиянием сердечника. Формула для нахождения геометрической составляющей имеет вид:

где aD - ТКЛР диаметра (материала провода), град-1; al - ТКЛР длины (материала каркаса), град-1; k - коэффициент, зависящий от отношения l/D, k = 0,4. aГ = 22,2*10-6 град-1 Величину aВ можно оценить воспользовавшись формулой:

где n - коэффициент, равный для катушек с круглым проводом 2000; Q - расчетная добротность катушки. Подставляем значения и получаем: aВ = 2000/59,5 = 33,6*10-6 град-1. Емкостная составляющая будет равна: aСо = (aэк + aD) * (3hD3/ (Dc3 - hD3)), (3.18) где aэк - ТКЛР материала экрана, град-1; h - коэффициент, зависящий от отношения l/D катушки, h = 1,2 [1]; Dэ - диаметр экрана, мм; D - диаметр каркаса, мм; aD - ТКЛР диаметра, град-1. aС = - 45,9*10-6 град-1. Составляющая ТКL, учитывающая влияние экрана: aэ = (aсерд + aD) * (3hD3/ (Dс3 - hD3)), (3.19) где aсерд - ТКЛР материала экрана, град-1; h - коэффициент, зависящий от отношения l/D катушки, h = 1,1 [1]; Dс - диаметр экрана, мм; D - диаметр каркаса, мм; aD - ТКЛР диаметра, град-1. aэ = 3,17*10-6 град-1. И общий ТКL будет равен: aL = 13,07*10-6 град-1. Определение собственной емкости катушки Собственную емкость определяем по формуле:

k = 0.5; k1 ≈ 1 Для данной катушки С0 ≈ 0,25 пФ Предполагая намотку на гладкий каркас из пластмассы, у которой ε=7 и tg

δ =1,5*10-2,

4. Описание конструкций по сборочному чертежуПроектируемый колебательный контур усилителя промежуточной частоты состоит из одной сборочной единицы, трёх деталей и одного стандартного изделия. Каркас (поз.1). Выполняется из пластмассы ВХ1-090-34 ПАСПОРТ: Колебательный контур предназначенный для работы в УПЧЗ приемника: Технические характеристики: Рабочая частота контура, МГц 33 Индуктивность катушки, мкГн 2,3 Предельные отклонения индуктивности при настройке ± 5% Добротность контура, не хуже 60 Диапазон рабочих температур, °С+20. +85 Собственная емкость контура, пФ0, 49 Срок эксплуатации не менее, мес. 24 Контур необходимо хранить в сухом месте при температуре не ниже +15°С и не выше +85°С. Важным условием хранения также является отсутствие агрессивных сред во избежание коррозии тех или иных элементов конструкции. ВыводыВ ходе выполнения данного курсового проекта ознакомилась с методикой расчета колебательного контура усилителя промежуточной частоты. Усвоила принцип расчета на примере данного колебательного контура. В спроектированном колебательном контуре существует ряд недостатков. Данный колебательный контур имеет слабую температурную устойчивость, но это можно устранить, сделав вентиляционные отверстия в экране, однако это повлечет за собой снижение герметичности и стабильности электрических параметров катушки индуктивности. Сердечник катушки индуктивности, выполненный из карбонильного железа, обладает высокой стоимостью, но имеет стабильные параметры в используемом диапазоне частот спроектированного колебательного контура. Для снижения стоимости катушки можно использовать медный или латунный сердечник. Используемый для намотки провод обладает изоляцией, не устойчивой к механическим воздействиям. Материал, выбранный для каркаса обладает высокой диэлектрической проницаемостью, что снижает добротность, но у этой пластмассы малый тангенс угла диэлектрических потерь на высоких частотах. Обеспечение широкой полосы пропускания, которая составляет единицы мегагерц, исключает применение в УПЧ колебательных контуров высокой добротности, но желательно, чтобы она достигала порядка ста. В общем, конструкция спроектированного колебательного контура усилителя промежуточной частоты отвечает требованиям технического задания и может быть отдана на производство. Список используемой литературы1. Волгов В.А. Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры. М., 1967, 544 с. 2. Свитенко В.Н. Электрорадиоэлементы: Курсовое проектирование: Учебное пособие для вузов.М., 1987, 207 с. 3. Рычина Т.А. Электрорадиоэлементы. М., 1976, 336 с. 4. Справочник конструктора РЭА. Общие принципы конструирования /под ред. Варламова А.П. - М., 1980, 341 с. 5. Трещук Р.М. и др. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства. К., "Наукова думка", 1988, 800 с. 6. Симонов Ю.Л. Усилители промежуточной частоты. М., "Советское радио", 1973, 384 с. |

(3.6)

(3.6) , (3.12)

, (3.12)