- Главная

- Авиация и космонавтика

- Административное право

- Акционерное право

- Английский

- Антикризисный менеджмент

- Биографии

- Автомобильное хозяйство

- Автотранспорт

- Культура и искусство

- Маркетинг

- Международное публичное право

- Международное частное право

- Международные отношения

- Менеджмент

- Металлургия

- Муниципальное право

- Налогообложение

- Оккультизм и уфология

- Педагогика

- Политология

- Право

- Предпринимательство

- Психология

- Радиоэлектроника

- Риторика

- Социология

- Статистика

- Страхование

- Строительство

- Схемотехника

- Таможенная система

- Теория государства и права

- Теория организации

- Теплотехника

- Технологии

- Товароведение

- Транспорт

- Трудовое право

- Туризм

- Уголовное право и процесс

- Управление

- Сочинения по литературе и русскому языку

- Другое

Курсовая работа: Проектирование и расчет фундаментов мелкого и глубокого заложения одноэтажного производственного зданияКурсовая работа: Проектирование и расчет фундаментов мелкого и глубокого заложения одноэтажного производственного зданияКОСТРОМСКАЯГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯКафедра «Строительные конструкции»Курсовой проект на тему «Проектирование и расчет фундаментов мелкого и глубокого заложения одноэтажного производственного здания» Выполнил : студент 4 курса 1 группы архитектурно-строительного факультета Виноградов В. С. Приняла: Примакина Е. И.

Кострома 2003 г. Оглавление. 1. Краткая характеристика здания 2. Основные сведения о строительной площадке 3. Оценка свойств отдельных пластов грунта 4. Оценка геологического строения площадки 5. Расчет фундаментов мелкого заложения: расчет первого сечения расчет второго сечения 6. Расчет фундаментов глубокого заложения: расчет первого сечения расчет второго сечения 7. Выбор сваебойного оборудования 8. Устройство котлована 9. Устройство водопонижения 10. Список используемой литературы 1.Краткая характеристика проектируемого здания.

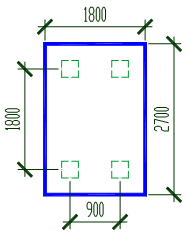

Ø Назначение и основные особенности проектируемого здания. Данное здание является промышленным. Оно имеет размеры в плане в осях 96x120 м. Количество этажей в данном здании 1. Полная высота здания от спланированной отметки до карниза 13 м. Условная отметка чистого пола первого этажа 0.000 м выше спланированной отметки земли на 0.15 м. Ø Конструктивное решение здания. Данное здание с полным каркасом, несущие стены – навесные панели. Толщина наружных стен 300 мм. Несущими конструкциями являются колонны. Фундамент в данном здании является нагруженным с эксцентриситетом.

2.Основные сведения о строительной площадке. Местные условия строительной площадки. Абсолютные отметки поверхности строительной площадки: 142.99 м, 143.95 м, 144.91 м. Рельеф площадки ровный, спокойный и имеет уклон 1.8 %. Геологическое строение площадки. Геологическое строение площадки характеризуется геологическими выработками – скважинами №1, №2, №3 из которых с глубины 1.5 м, 3.5 м, 8 м, 13.5 м, отобраны образцы грунта для лабораторных испытаний.

3.Оценка свойств отдельных пластов грунта

1слой - насыпь. 2слой - пылевато-глинистый грунт. Определяем число пластичности по формуле Ip=WL-Wp=23.5-17.0=6.5 по таблице 1.8 [1]- грунт супесь т.к. 1 < Ip £ 7 WL – влажность на границе текучести; Wp – влажность на границе пластичности. Определяем показатель текучести: IL=(W-Wp)/Ip=(15.4-17)/6.5= -0.246 В соответствии с табл. 1.9 [1] тип грунта супесь, разновидность которого по показателю текучести - твердая т.к. IL<0. По степени влажности Sr определяем водонасыщенность грунта.

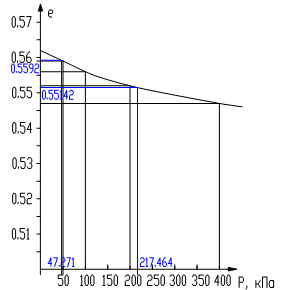

e=(2.68-1.716)/1.716=0.56 - коэффициент пористости грунта. Sr=0.154*2.68/(0.56*1)=0.737 - грунт влажный, т.к. 0.5< Sr £0.8 по табл. 1.6 [1]. W - природная влажность грунта; r- природная плотность грунта т/м3; rs - плотность частиц т/м3; rd - плотность сухого грунта т/м3; rw=1 т/м3 - плотность воды. Для предварительной оценки набухаемости грунта находим показатель просадочности. Этим свойством обладают только пылевато-глинистые грунты. Грунт считается просадочным, если Sr<0.8 и показатель просадочности находится в диапозоне:

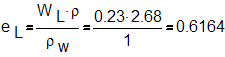

П=(0.616-0.56)/(1+0.56)=0.036 eL- коэффициент, соответствующий влажности на границе текучести. e - коэффициент пористости природного грунта. Грунт считается набухающим, если П>0.3(п.10.2.1[1]). Вывод: грунт- супесь твердая, влажная, непросадочная, ненабухающая, малопучинистая. 3 слой -пылевато-глинистый грунт. Определяем число пластичности по формуле Ip=WL-Wp=34.3-18.0=16.3 по таблице 1.8 [1] – грунт суглинок т.к. 7 < Ip £ 17 Определяем показатель текучести: IL=(W-Wp)/Ip=(30-18)/16.3= 0.736 В соответствий с табл. 1.9 [1] тип грунта суглинок, разновидность которого по показателю текучести - мягкопластичный т.к. 0.5 < IL £ 0.75

e=(2.54-1.4769)/1.4769=0.7198 Определяем степень влажности грунта. По степени влажности определяем водонасыщенность грунта.

Sr=0.3*2.54/(0.7198*1)=1.058 - грунт насыщенный водой т.к. Sr >0.8 по табл. 1.6 [1]. Находим показатель просадочности.

П=(0.66-0.7198)/(1+0.7198)= -0.035 В соответствие с п.10.2.1[1] – грунт не просадочен. Вывод: грунт- суглинок мягкопластичный, насыщенный водой, не просадочный, не набухаемый, сильнопучинистый. 4 слой - пылевато-глинистый грунт. Определяем число пластичности по формуле Ip=WL-Wp=40.8-19.8=21 по таблице 1.8 [1] – грунт глина т.к. Ip >17 Определяем показатель текучести: IL=(W-Wp)/Ip=(26.3-19.8)/21= 0.3095 В соответствий с табл. 1.9 [1] тип грунта глина, разновидность, которой по показателю текучести – тугопластичная т.к. 0.25 < IL £ 0.5

e=(2.47-1.59)/1.59=0.55 Определяем степень влажности грунта. По степени влажности определяем водонасыщенность грунта.

Sr=0.263*2.47/(0.55*1)=1.181 - грунт насыщенный водой т.к. Sr >0.8 по табл. 1.6 [1]. Находим показатель просадочности.

П=(0.82-0.55)/(1+0.55)=0.17 В соответствие с п.10.2.1[1] – грунт не просадочен. Вывод: грунт- глина тугопластичная, насышенная водой, не просадочная, не набухаемая, среднепучинистая. 5 слой - песок Для определения типа грунта по крупности частиц необходимо суммировать данные процентного содержания частиц по табл.1.5 [1] Частиц >2 мм - 12.3% в то время как для гравелистого песка частиц должно быть более 25%. Частиц 2 - 0.5 мм - 12.3+31.9=44.2% - в то время как для крупного песка частиц должно быть более 50%. Частиц 0.5 - 0.25 мм - 12.3+31.9+22.8=67% >50% - находят песок средней крупности. Определяем коэффициент пористости грунта.

e=(2.74-1.645)/1.645=0.67 – по e - средней плотности т.к. 0.55<0.67<0.7 по табл. 1.7 [1]. Определяем степень влажности:

Sr=0.24*2.74/(0.67*1)=0.988 – грунт насыщенный водой т.к. Sr >0.8 по табл. 1.16 [1]. Вывод: грунт- песок средней крупности, средней плотности, насышенный водой, практически непучинистый. Сводная таблица физических свойств грунтов.

Сводная таблица механических характеристик грунтов.

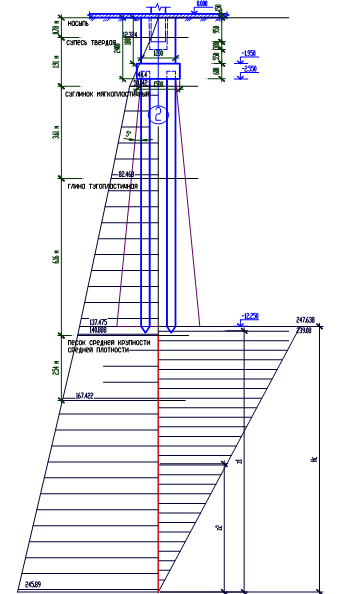

4. Оценка геологического строения площадки. Грунт строительной площадки имеет слоистое напластование, с залеганием слоев, близких к горизонтальным и выдержанным по мощности. В толще грунтов залегают подземные воды. Геологические изыскания производились в июле. Абсолютные отметки подземных вод: Скв.N 1 – 140.30 м Скв.N 2 – 141.90 м Скв.N 3 – 143.00 м Уровень грунтовых вод 2.69, 2.05, 1.91 м, т.е. в неблагоприятный период фундаменты здания могут оказатся в подтоплении, в таком случае необходимо будет предусмотреть усиленную гидроизоляцию и подсыпку из непучинистых материалов.

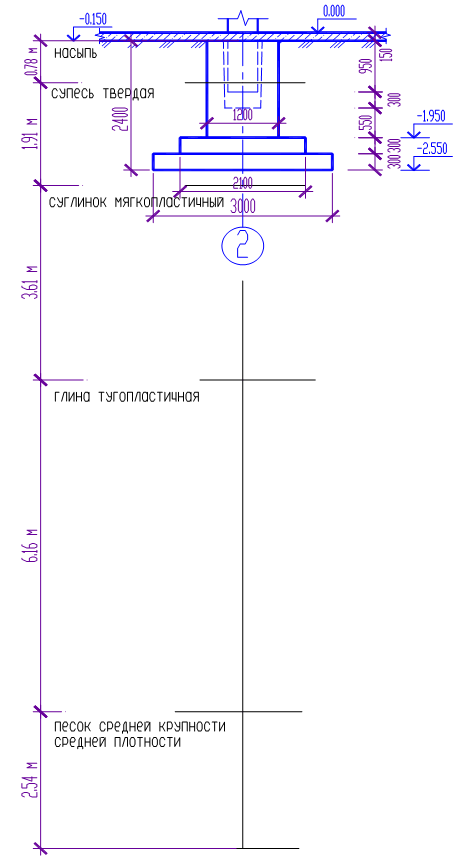

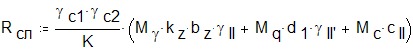

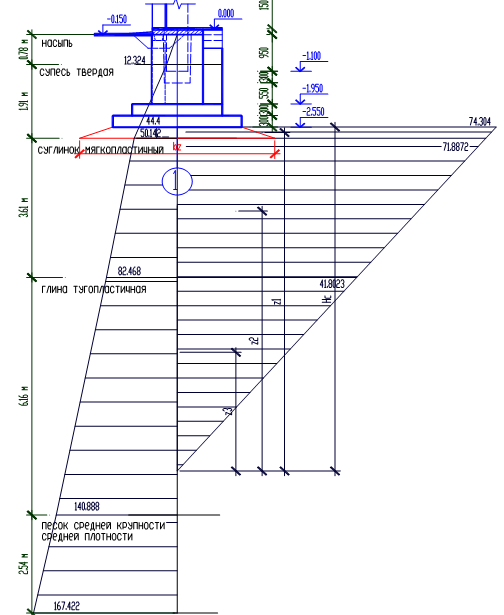

5.Расчет фундамента мелкого заложения. Расчет первого сечения под колонну среднего ряда. Определяем глубину заложения фундаментов. По конструктивным: особенностям здания и сечению колонны 1400х500 подбираем тип подколонника Д с сечением 2100х1200, с размерами стакана 1500х600 по низу, 1650х650 по верху и глубиной 1250.

Определим расчетную глубину промерзания df=dfn·kn; kn =0.56 (т. 5.9 [1]) df=1.8·0.56=1.008 м. d ³ 1.008 м. По геологическим: в качестве естественного основания принимаем 2 слой супесь твердая, влажная, непросадочная, ненабухающая, малопучинистая. d ³ 0.78 м. По гидрогеологическим: d < 2.69 м. Окончательная глубина заложения фундамента 2.4 м от спланированной отметки земли. Рабочим слоем является грунт – супесь твердая, подстилающими грунтами – суглинок, глина и песок. Предварительно определяем размеры фундамента условно считая его центрально нагруженным квадратной формы.

Учтем прямоугольность фундамента

принимаем ФД11-3

Учитываем что фундамент внецентренно нагружен и определяем эксцентриситет.

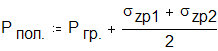

Приводим нагрузку к подошве фундамента Вес фундамента Объем грунта Момент у подошвы фундамента найдем средний удельный вес грунта выше подошвы фундамента

определим относительный эксцентриситет и сравним его с допустимым

2 – я комбинация

Определяем вид эпюры контактных давлений. Эпюра имеет

трапециевидную форму т.к.

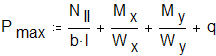

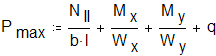

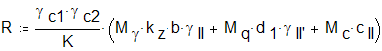

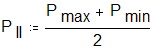

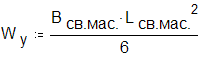

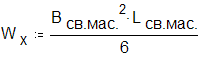

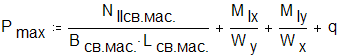

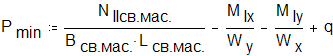

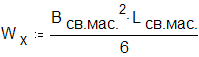

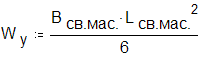

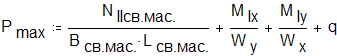

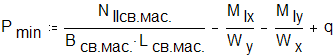

q – нагрузка от оборудования, людей, складируемых материалов и изделий. Согласно п.3.2 [4] принимается не менее 2 кПа. Проверка под углом подошвы фундамента

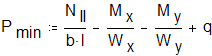

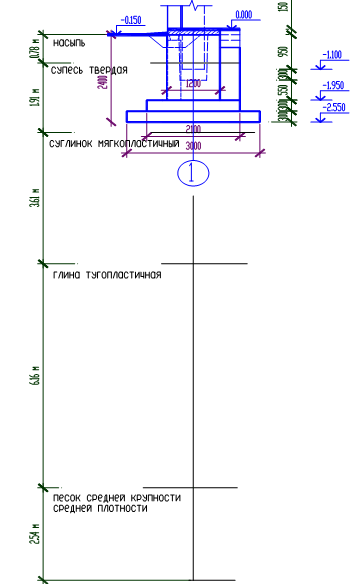

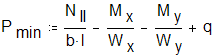

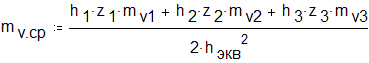

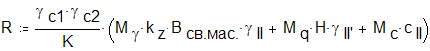

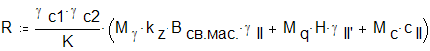

gс1, gс2 – коэф. условий работы таб.5.11[1]. к – коэф. зависящий от того как были определены с и j. Мg, Мс и Мq коэф. принимаемые по таб.5.12[1]. kz – коэф. зависящий от b. d1 – глубина заложения фундаментов.

Следовательно проверка прочности основания выполняется т.е. размеры фундамента подобраны верно. Расчет по несущей способности основания.

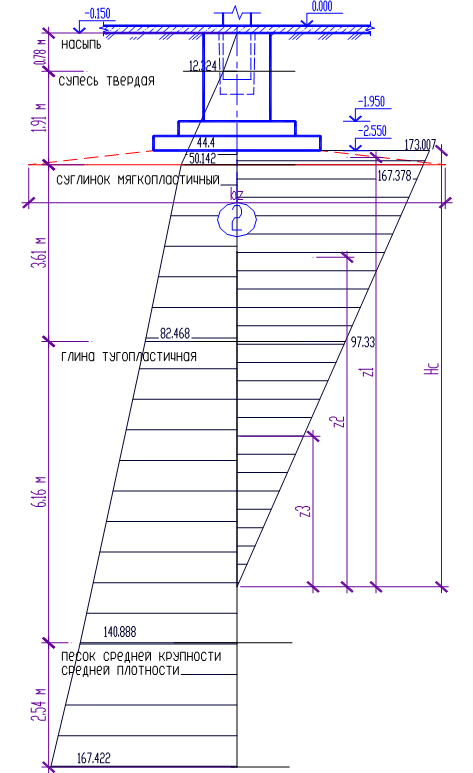

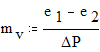

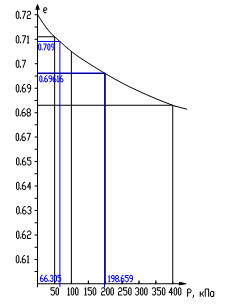

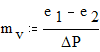

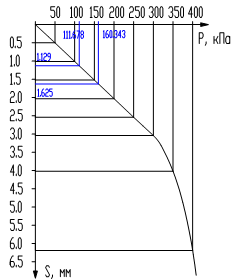

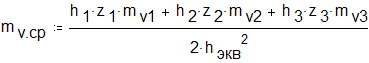

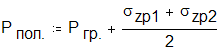

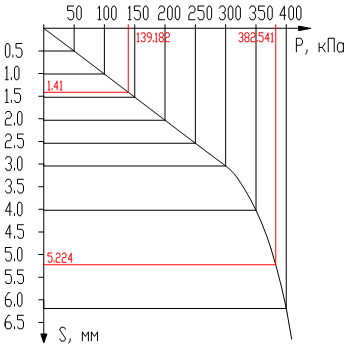

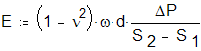

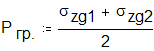

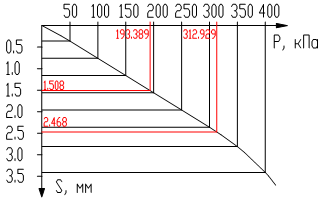

где F=2734.231 кН – расчетная нагрузка на основание; Fu – сила предельного сопротивления основания; gс – коэф. условий работы принимаемый для глинистых грунтов – 0.9; gn – коэф. надежности по назначению сооружений принимаемый для сооружения II класса равным 1.15. Fu=b`×l`×(Ng×xg×l`×gI+Nq×xq×gI`×d+Nc×xc×cI), где b`=b-2×eb=3-2×0.086=2.828 м – приведенные ширина и длина фундамента l`=l-2×el=3.6-2×0.2=3.2 м eb, el – эксцентриситеты приложения нагрузок. Ng, Nq, Nc – безразмерные коэф. определяемые по таб.5.28[1] Ng=5.87; Nq=10.66; Nc=20.72 xg=1-0.25/h=1-0.25/(l`/b`)=1-0.25/(3.2/2.828)=0.779 – коэф. формы подошвы фундамента xq=1+1.5/h=1+1.5/1.13=2.33 xc=1+0.3/h=1+0.3/1.13=1.27 Fu=2.828×3.2×(5.87×0.779×3.2×11.052+10.66×2.33×18.5×2.4+20.72×1.27×12)=14301.012 кН 14301.012×0.9/1.15=11192.096 кН>2734.231 кН, т.е. несущая способность основания при принятых размерах фундамента обеспечена. Расчет осадки основания методом эквивалентного слоя. Построим эszp и эszg

szgi = Sgi×hi – где gi - удельный вес грунта(при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), hi-мощность слоя.

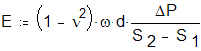

Определим модуль деформации 2 слой-супесь

3 слой-суглинок

4 слой-глина

d – диаметр штампа d=0.277 м, w=0.79 – коэффициент, b, n – т. 1.15 [1]

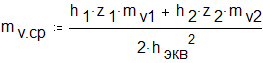

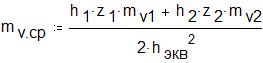

h – мощность сжимаемого слоя, z- расстояние от середины сжим. слоя до конца распространения осадки.

Что гораздо меньше предельной 8 см таб.5.26[1]. Проверяем прочность подстилающего слоя.

Расчет второго сечения под колонну крайнего ряда.

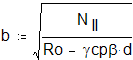

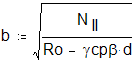

Первая комбинация Предварительно определяем размеры фундамента условно считая его центрально нагруженным квадратной формы.

Учтем прямоугольность фундамента

принимаем ФД11-3 Учитываем что фундамент внецентренно нагружен и определяем эксцентриситет.

Вторая комбинация

Определяем вид эпюры контактных давлений.

Проверка под углом подошвы фундамента

Следовательно проверка прочности основания выполняется т.е. размеры фундамента подобраны верно. Расчет осадки основания методом эквивалентного слоя. Построим эszp и эszg

Что гораздо меньше предельной 8 см таб.5.26[1]. Проверяем прочность подстилающего слоя.

Условие выполняется т.е. размеры фундамента подобраны верно.

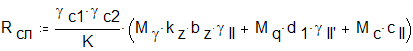

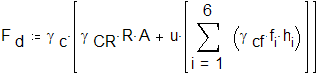

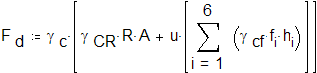

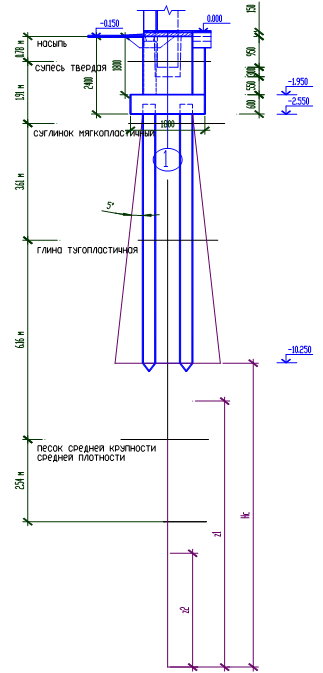

6. Расчет фундамента глубокого заложения. Расчет фундамента под первое сечение. Проектируем свайный фундамент с забивными железобетонными сваями и монолитным ростверком. Глубину заложения верха ростверка принимаем из конструктивных соображений 1.8 м. Высоту ростверка принимаем равной 0.6 м. Величина заделки сваи в ростверк принимаем 0.3 м. В качестве естественного основания принимаем глину тугопластичную. Предварительно принимаем сваю С10 – 30 длиной 10 м квадратного сечения 0.3х0.3 м. Определим несущую способность одной сваи

hi – мощность итого слоя. zi – глубина заложения итого слоя с поверхности до середины слоя. По т. 9.1 [2] R кПа. По т. 9.2 [2] fi кПа По т. 9.3 [2] gc = 1, gсR = 1, gcf = 1, u – периметр одной сваи. А – площадь поперечного сечения. Определяем допустимую расчетную нагрузку на одну сваю

Определяем необходимое число свай

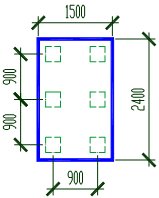

принимаем

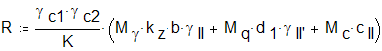

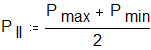

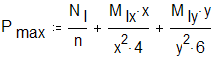

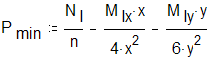

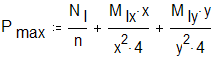

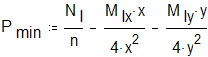

Определим нагрузку приходящуюся на каждую сваю во внецентренно нагруженном фундаменте.

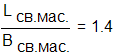

Неравенства выполняются, следовательно проверка условий работы крайних свай показала, что свайный фундамент запроектирован рационально. Свайный фундамент с висячими сваями условно принимают за массивный жесткий фундамент глубокого заложения, контур которого ограничен размерами ростверка, свай и некоторым объемом грунта.

Неравенства выполняются, значит размеры фундамента подобраны верно. Расчет осадки основания

Определим модуль деформации. 4 слой-глина

5 слой-песок

Что гораздо меньше предельной 8 см таб.5.26[1]. Расчет фундамента под второе сечение. Проектируем свайный фундамент с забивными железобетонными сваями и монолитным ростверком. Глубину заложения верха ростверка принимаем из конструктивных соображений 1.8 м. Высоту ростверка принимаем равной 0.6 м. Величина заделки сваи в ростверк принимаем 0.3 м. В качестве естественного основания принимаем глину тугопластичную. Предварительно принимаем сваю С8 – 30 длиной 8 м квадратного сечения 0.3х0.3 м. Определим несущую способность одной сваи.

Определяем допустимую расчетную нагрузку на одну сваю

Определяем необходимое число свай.

принимаем

Определим нагрузку приходящуюся на каждую сваю во внецентренно нагруженном фундаменте.

Неравенства выполняются, следовательно проверка условий работы крайних свай показала, что свайный фундамент запроектирован рационально. Свайный фундамент с висячими сваями условно принимают за массивный жесткий фундамент глубокого заложения, контур которого ограничен размерами ростверка, свай и некоторым объемом грунта.

Расчет осадки основания

Что гораздо меньше предельной 8 см таб.5.26[1].

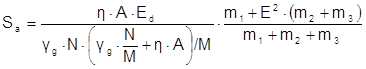

7. Выбор оборудования для забивки свай. Определяем минимальную энергию удара по формуле 8.21 [1].

а=25 Дж/кН – коэф.; Fv – расчетная нагрузка, допускаемая на одну сваю. Из т. 9.5 [5] выбираем дизель молот С – 995 с энергией удара 33 кДж. Расчет отказа сваи.

h = 1500 кН/м2 стр. 207 [5], M = 1 стр. 207 [5], A = 0.09 м2, площадь поперечного сечения сваи m1 = 2600 кг, масса молота m2 = 2250 кг, масса сваи m3 = 1250 кг, масса ударной части E2 = 0.2 коэффициент восстановления удара

Что больше допустимого 0.002 м, т.е. сваебойное оборудование подобрано верно. 8. Устройство котлована. Глубина котлована 2.4 м. При устройстве котлована запроектированы естественные откосы с уклоном 1:1. Размеры котлована понизу – 100.2х123.6 м2, по верху – 105х128.4 м2. На основании стр.26[10] и гл.7 [6] подобрана следующая землеройная машина: Экскаватор с гидравлическим приводом при работе обратной лопатой ЭО-4121 мощностью 95 кВт, объемом ковша 1 м3. 9. Защита котлована от подземных вод. Водопонижение осуществляем с помощью открытого водоотлива и производим в течение всего времени устройства фундаментов и других подземных частей здания, расположенных ниже уровня подземных вод, до тех пор, пока нагрузки от конструкции не превысят возникающее гидростатическое давление и не обеспечат устойчивость подземных сооружений от всплывания. Открытый водоотлив осуществляется прямо из котлована насосами. Для сохранения природного сложения грунтов оно должно вестись с опережением земляных работ в определенной последовательности. Вода откачивается из приямков, куда она поступает из канавок глубиной 0.3-0.5 м, расположенных по периметру котлована с уклоном i=0.01-0.02 в сторону приямков. Приямки устраивают не ближе 1 метра от граней фундамента. По мере разработки котлована приямки заглубляются вместе с канавками. Приямки заглубляются не менее чем на 0.7-1 м, и уровень воды в них поддерживается на 0.3-0.5 м ниже дна вырытого котлована. 10. Список используемой литературы. 1. Справочник проектировщика «Основания,фундаменты и подземные сооружения ». Под редакцией Е.А. Сорочана, Ю.Г. Трофименкова. М.,1985. нова, М., Стройиздат, 1984. 2. СНиП 2.02.01 – 83 «Основания зданий и сооружений», М., 1985. 3. СНиП 2.02.03 – 85 «Свайные фундаменты», М., 1986. 4. СНиП 2.01.07 – 85 «Нагрузки и воздействия», М., 1988. 5. Н.А. Цытович «Механика грунтов. Краткий курс», М., 1983. 6. В.А. Веселов «Проектирование оснований и фундаментов» М.,1990. 7. Руководство по выбору проектных решений фундаментов НИИОСП им. Н.М. Герсева 8. Е.Г. Кутухтин «Конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений», М., 1995. 9. Примакина Е. И. «Методические указания на расчет оснований под ФМЗ и свайные» 10. Цыбакин С.В. «Методические указания на производство земляных работ» |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

PCB=766.105 кН gg=1

- коэф. надежности по грунту.

PCB=766.105 кН gg=1

- коэф. надежности по грунту. n=3.508 шт.

n=3.508 шт.

1.2×PCB=919.326

кН > Pmax

1.2×PCB=919.326

кН > Pmax

;

;

PCB=617.696 кН

PCB=617.696 кН n=2.3 шт.

n=2.3 шт.

; 1.2×PCB=741.24 кН > Pmax

; 1.2×PCB=741.24 кН > Pmax

формула 9.12 [5]

формула 9.12 [5]